ゴールベース資産運用プラットフォーム

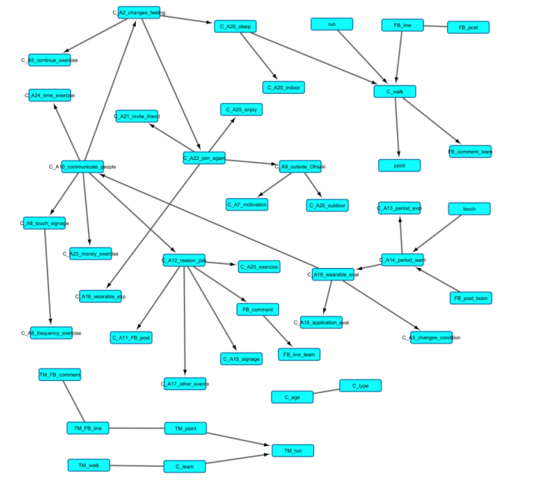

Open Systems Modeling

Open Systems Modeling とは、気候変動、生物多様性、食糧、資源、経済・社会の安定性などのように、問題解決を図る者すなわち私たち自身が対象とするシステムの主要な構成要素として組み込まれている課題に対して、仮説による思考実験を通じて背景の原理を理解し、広く長期的な視線で本質的な解決を探る方法論です。私たち自身が内部観測者として問題の中に含まれるということはそこにフィードバック構造が内在することを意味するため、実験室で行う実験とは異なり、私たちは問題の対象を完全に制御することはできません。また、現実の多くの問題は一回性であるため、状況をリセットしてやり直すこともできません。このような問題に対して、モデリングとシミュレーションおよびその可視化技法を用いて意思決定を体系的に支援する方法論を Open Systems Modeling と捉えています。

わたしたちが直面している問題: オープンシステムの問題

わたしたち人類は、気候変動の問題をはじめとして、鉱物資源の枯渇やプラスチックごみを始めとした環境汚染、生物多様性の喪失などの惑星規模の循環不全の問題や、貧困・格差などの社会の持続性に関するさまざまな課題に直面しています。これらの解決が困難な理由の一つには、個々のステークホルダーが近視眼的に自身の利益を追求しがちであることが挙げられるでしょう。人類全体として眺めると経済成長を過度に追い求めるがために自然資本のコストを無視して外部化してきた大まかな歴史がありますし、社会ごとの違いに目を向けると人的資本や自然利用のコスト負担の不公平さゆえの地域間格差や世代間格差という形での歪みも顕在化しています。一部の人間が一時的に利を得ることができたとしても、究極的には地球という一つの共有基盤で自然と全ての社会や経済が繋がっている以上、巡り巡って最終的には自身を含む人類全体の幸福度を下げていくことになるでしょう。

一方で、このことを自覚し、仮に善意に基づいた施策を実行したとしても、必ずしも問題の解決に至るとは限らず、場合によってはより状況を悪化させかねない別の難しさもあります。なぜならば、わたしたちが対処せねばならないのは、複数の構成要素間の関係性から全体の振る舞いが生じるシステムの問題だからです。すなわち、問題の原因をシステムを構成する一つないしは特定の少数の要素自体に求めることはできず、要素間の関係性やその全体構造の不全に本質的な原因があることが多いからです。またシステムの一部で起きた、あるいは意図的に起こした変化の影響が波及して他の部分に無視できない変化をもたらすまでには時間遅れを伴うことも多いことがシステムの予測や制御をより困難なものにします。

わたしたちが直面している課題の解決にあたっては、単純な線形的な思考様式ではなく、問題を時間発展系のシステムとして捉える思考様式が求められています。

未来予測ではなく未来をたぐりよせるためのシミュレーション

Open Systems Modeling が対象とするのは、決定論的プロセスの支配が大きくシンプルな物理・化学現象ではなく、多くの要素が絡み合った非線形性の強い複雑な現象であったり、特に人間の意思・行動の曖昧さや政治判断などの恣意性の高い要素の影響が大きい社会課題が中心となります。このような対象についてはモデルの構築が難しく、検証が不十分な仮説を取り入れたり、ある種の割り切りで挙動のロジックを実装せざるを得ないことが往々にしてあります。このようにして構築したモデルの上で動かすシミュレーションは正しいと言えるのか、モデル構築者の恣意性が入るのではないか、結果の妥当性はどのように検証するのか。ここでは「モデルを作ること」の意義を問い、以下のように再定義を試みています。

まず、シミュレーションには二つの使い方があると考えています。一つは、正しいと想定(期待)されるモデルを起点として未来予測をし、起き得ることの予見とその備えをするための道具としての見方です。そして実際に起こったこととシミュレーションの出力との差分をなくして未来予測の精度を向上するために仮説およびモデルを修正していきます。これを順方向の思考様式での用途とすると、これはシミュレーションに対しての一般的な見方であるかと思います。

一方で、これとは別に、理想とする未来を起点とし、これを実現するためにはどのようなモデルが必要になるかというように逆方向の思考様式で捉えたシミュレーションのあり方もあるのではないかと考えています。実現したい未来に至る確度を上げるためには、システムの構成要素間にどのような因果関係が必要で、そのパラメータの値はどの範囲にあればよいのか。そのためには社会としてどのような施策や制度設計が必要か。個々人はどのようなライフスタイルを追求すべきなのか。シミュレーションを正しく追究することの困難さを前に過度に萎縮するのではなく、むしろ不正確である可能性を建設的に受け止めて、モデルとは理想とする未来をたぐり寄せるための条件を探るための(現状を表現した)作業対象であると捉えるのです。

その上で、モデルを作るのは、必ずしも正確な未来予測をすることに限らないというのが私たちの考えです。モデルとは、その構築者がものごとや世界をどのように捉えているかの仮説を表現したものであり、これをもとにした計算機上のシミュレーションなどにより複雑で予測困難な挙動を可視化することで、その現象の背景の理解と問題解決の糸口を探ることを支援する道具と捉えています。また、モデルは構築者の考えを表現したものであることから、他の利害関係者との間で仮説や価値観の交換や共有をするための共通言語としても重要な役割を持つと考えています。このような視点でのシミュレーションのあり方についても模索をし、具体的な社会課題への適用を通じて、この考え方の有効性を確認していきたいと考えています。

Projects

Related News

同じリサーチエリアの別プロジェクト

Cybernetic Intelligence

人とAIの協動によるストレスフリーなカスタマーサービスの実現へ

人間とAIロボットとの関係性を問いかける体験型インスタレーション

大規模データ解析ツール