Cybernetic Humanity

人とコンピュータとの調和が生み出す、

新たな人間性を探る

「Cybernetic Humanity」は、笠原研究員が提唱する、人とコンピュータが融合することで生み出される“新たな人間性“に着目し、コンピュータ科学と人間科学の両側面からのアプローチを通じて探究を試みる新たな研究領域です。テクノロジーの発達と共に拡張していく感覚や知覚など、私たちの身体を構成する根源的な要素に加え、認知の変化と密接な関係にある「自己」や他者との関係性で生まれる「社会的な自己」を含む、人とコンピュータが融合して織りなす人間性のダイナミクスを多角的に研究していきます。

研究領域

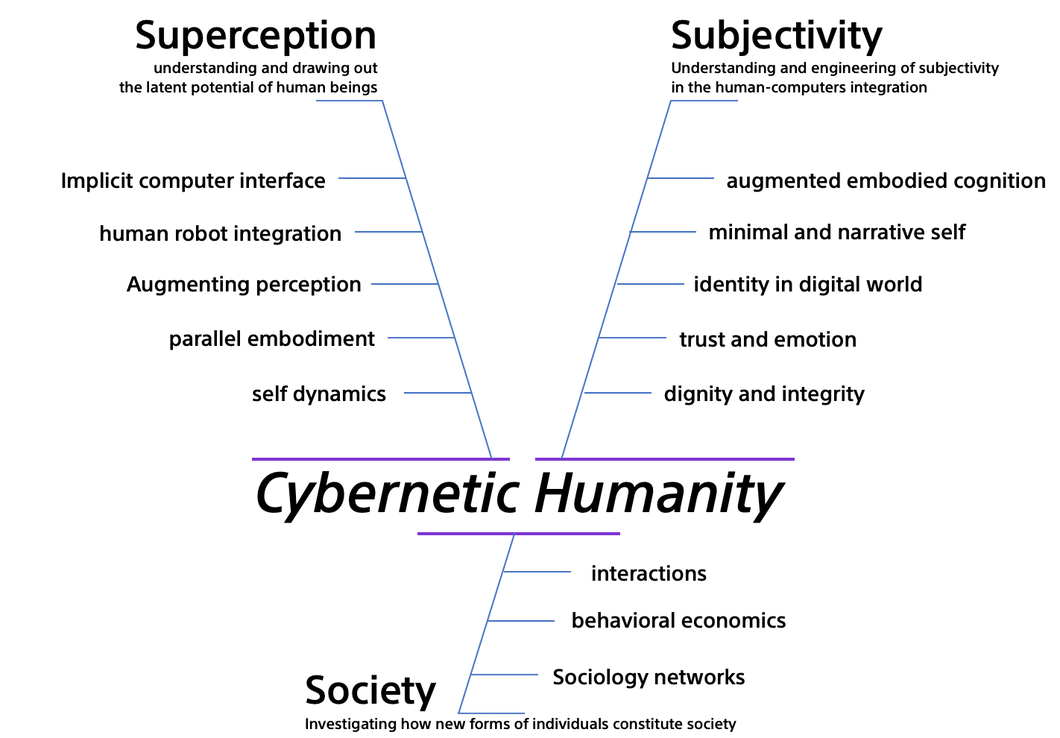

Cybernetic Humanityは以下の三つの領域を研究対象にしています。テクノロジーによる知覚と能力の拡張(Superception)のための研究開発、拡張がもたらす主観性(Subjectivity)の解明と設計、それら拡張技術と主観性が実装された社会像(Society)について探究していきます。

1. Superception ※1:知覚と能力の拡張

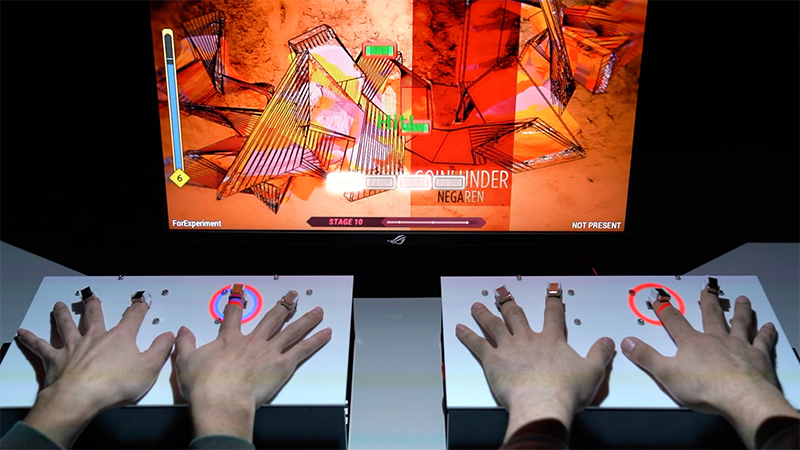

人間の存在や能力の根源である知覚に対して、コンピュータ技術を用いて工学的に知覚を拡張・変容させることで実現する超知覚(Superception)の研究開発です。身体拡張技術、Mixed Reality、AI技術、ロボティクスなどにより、人間の潜在能力を理解し引き出すことで、新たな身体や能力の獲得を実現します。

※1 Super「超:通常状態を超える、個体を超えた集合体、メタ」+ perception「知覚」を合わせることによって生み出した造語。笠原研究員が2015年〜より提唱する概念。

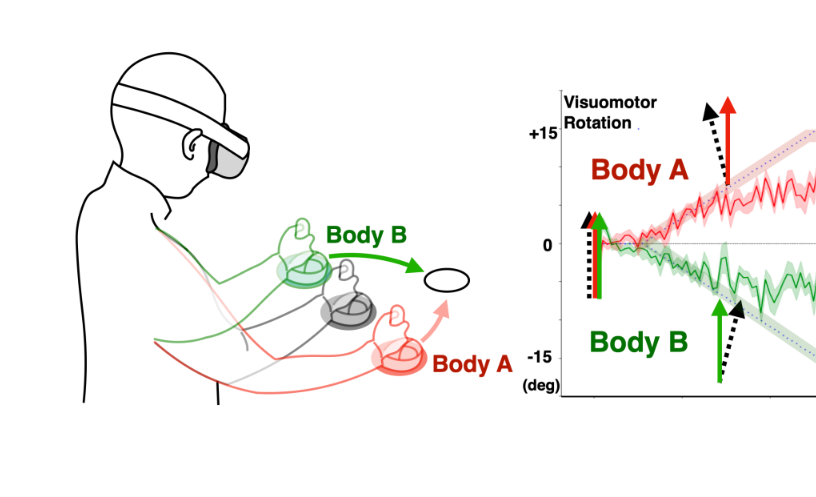

2.Subjectivity:拡張がもたらす主観性の変化

テクノロジーによって知覚が拡張した際に生み出される主観性についての研究です。主体感、身体所有、知覚認知、アイデンティティの形成などに加え、他者とのインタラクションで生まれる相互理解や信頼関係がどのように形成されうるのかを解明します。

3.Society:新たな人間性がもたらす社会像

ロボティクスやAIとの融合で得られる能力と社会効力感の関係や、一人が一つの身体やアイデンティティをもつ前提を超え、ダイナミックに形成される自己を持つ個人が築く未来社会のあり方など、Cybernetic Humanityの研究が映し出す社会像をソーシャルサイエンスや行動経済学など人間科学的側面から分析予測します。

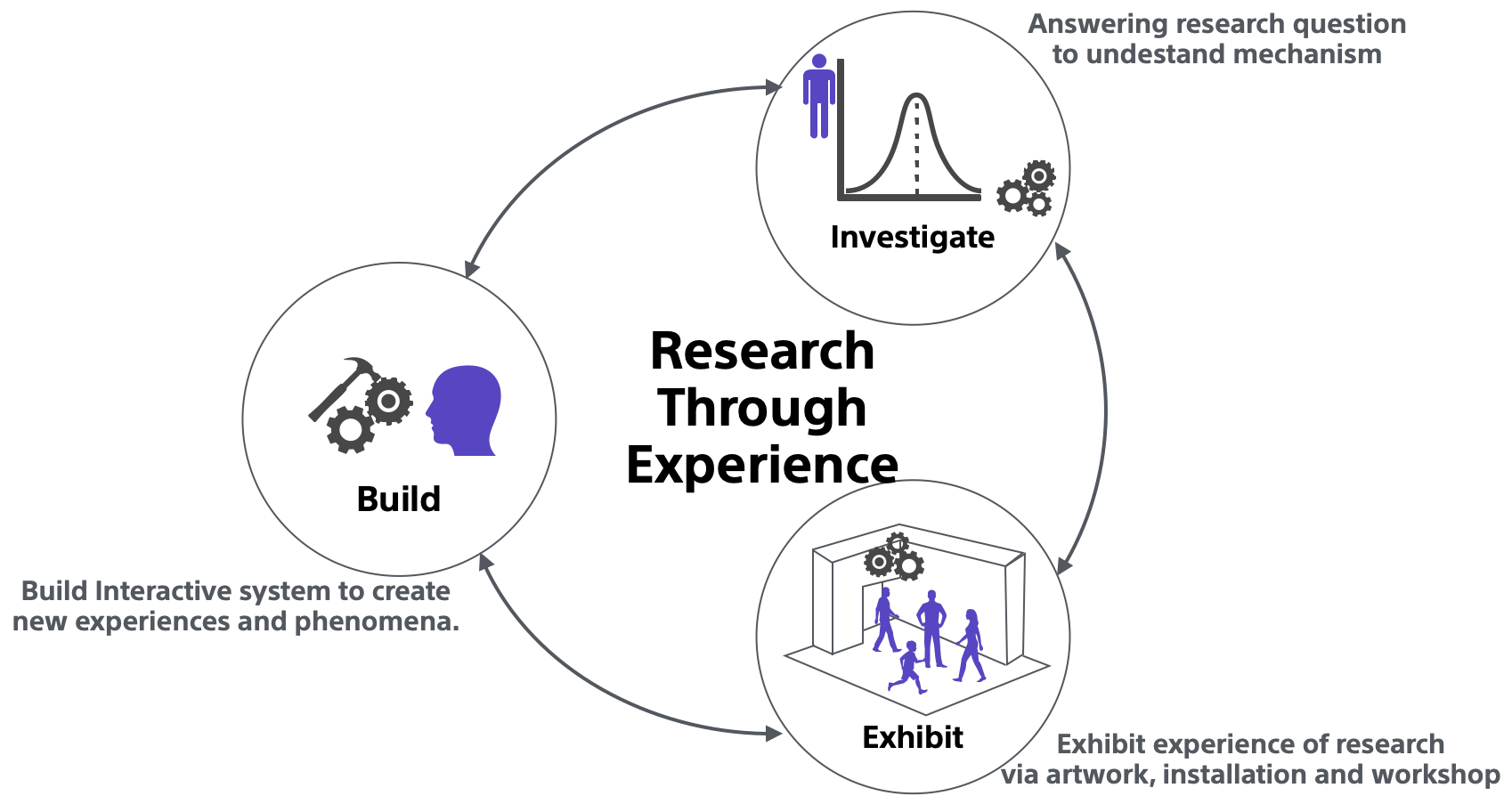

Research Through Experience

Cybernetic Humanityの探究は、テクノロジーによって拡がる身体性と私たち自身に内在する人間性という、一見相反し得る複雑な性質を接続し、議論していく必要があります。これらの複雑な問題系に対して、要素還元的なアプローチのみならず、オープンシステム(開放系)としての身体と人間性を対象に、新たな「体験」を生み出し、分析を試みる循環的体験研究サイクルを採用しています。アートワークやワークショッププログラムの開発といった研究の体験化を通じて、社会との対話の場を設け、研究者、クリエイター、アーティストなど多様なコラボレーターと共同で研究活動を進めています。

Cybernetic Humanityの解明に向けて

人とコンピュータの融合によりもたらされる“新たな人間性”の出現は、自己との向き合い方、他者とのコミュニケーション、ひいては、テクノロジーと人類の関係など、私たちの社会に大きな変化を引き起こします。コンピュータ科学と人間科学の統合を通じて、人間性についての理解を深めることで、人とコンピュータが創造的に呼応し、多様な人々が多彩な能力を発揮し活躍する社会の実現を目指しています。

Keywords

Related News

Conversational Agents on Your Behalf: Opportunities and Challenges of Shared Autonomy in Voice Communication for Multitasking

同じリサーチエリアの別プロジェクト

Human Augmentation

テクノロジーは、Barrierを超える。

機器同士をつなぐ直観的でわかりやすいインターフェース

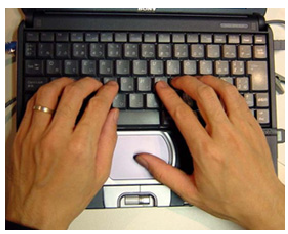

ホームポジションから指を離さずにタッチパッド操作する入力技術

機器背面で操作するタッチパネル