Project from Social Implementation

SOL Project

宇宙光通信プロジェクト

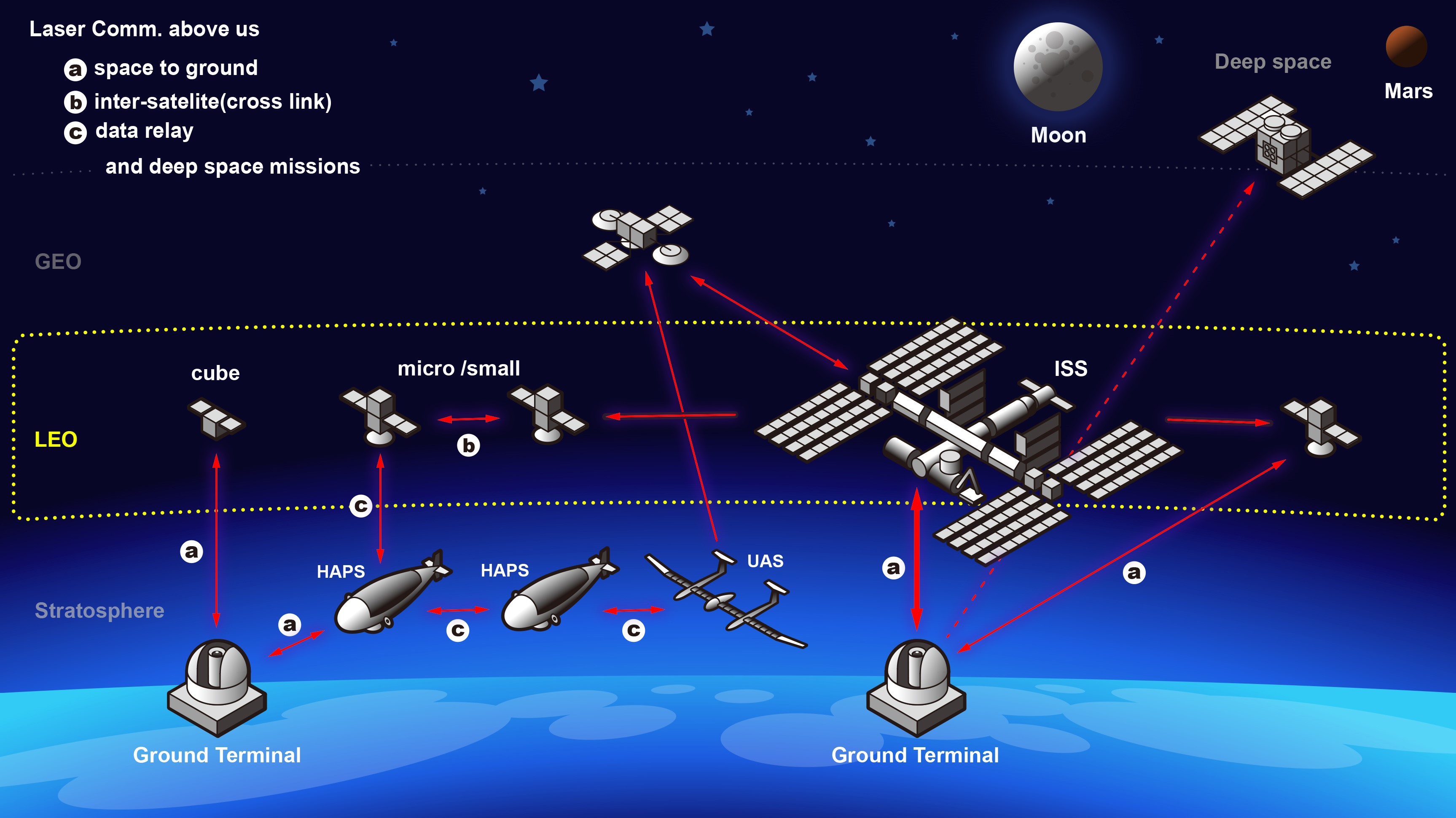

地球上でインターネット環境が十分整備されていない地域でも衛星間通信を通して、リアルタイムに衛星と地上をつなぐこと、また小型の衛星であっても従来の大型衛星同様の広帯域通信を実現できることができれば、地球上での私たちの日々は大きく変わっていくと考えています。

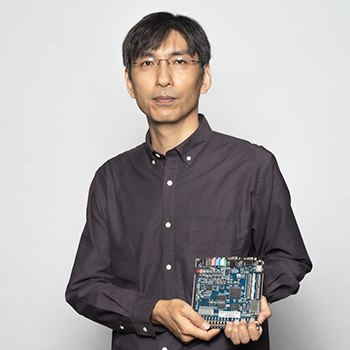

ソニーCSLの「宇宙光通信プロジェクト(SOL Project)」では小型衛星に搭載可能な形状で長距離空間大容量データ通信を可能とするための光通信システムの研究開発を行っています。同システムでは家庭用のCDプレーヤーなどで培ったソニーの光ディスク技術を応用し、精密指向制御技術による衛星間又は地上との大容量データ光通信を実現することができます。

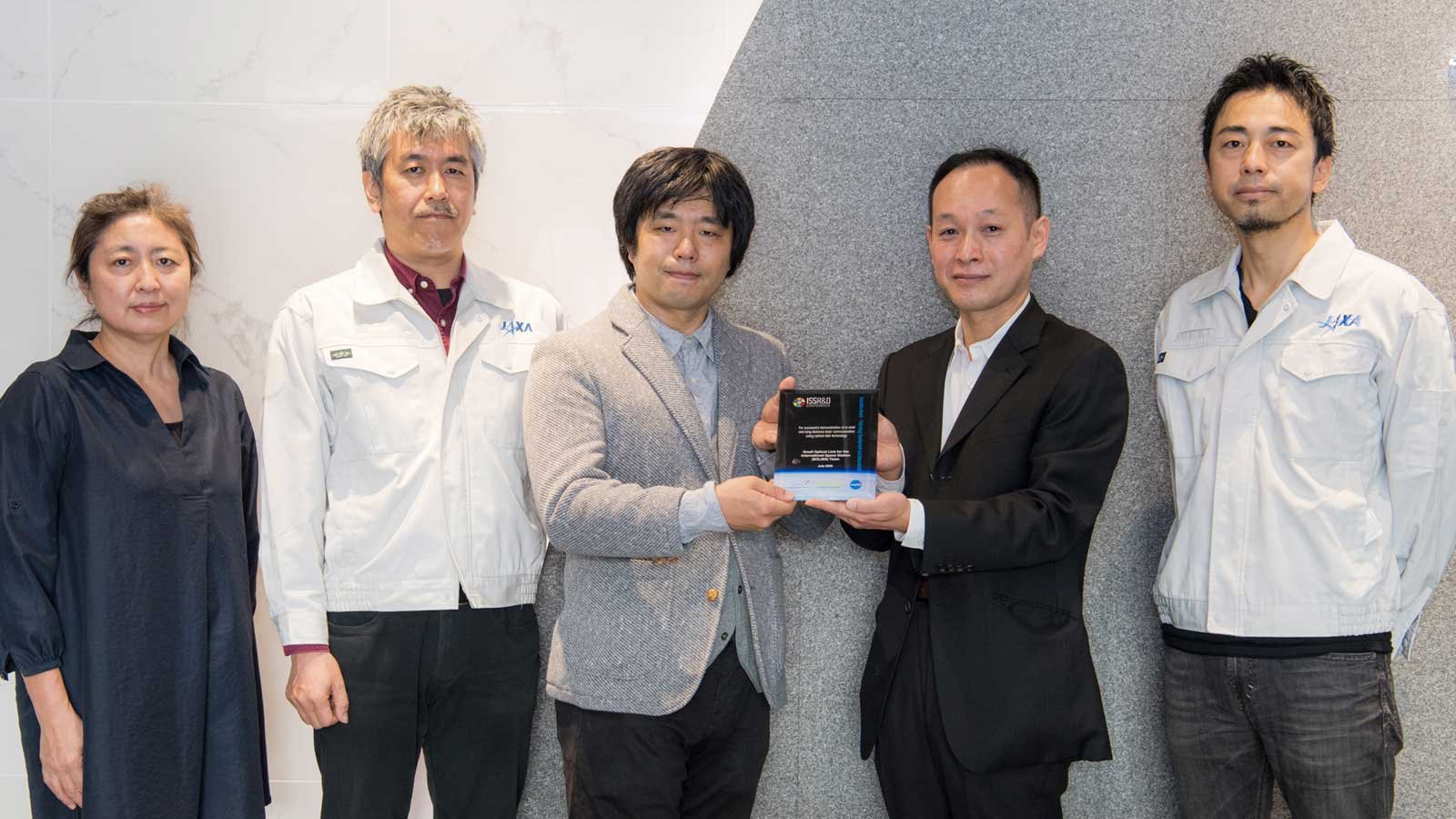

2019年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究として国際宇宙ステーションに搭載した光通信機器SOLISSにより宇宙(地球低軌道)と地上間の双方向通信が実現できることを確認しました。この実証により、光ディスク技術が宇宙光通信に適用できることが確認されただけではなく、量産化技術が適用された宇宙光通信機器であることから、今後の量産化を見込める技術が確認できたことは、私たちの技術がより多く社会に貢献できる可能性があると考えています。

このような研究開発を基盤とした長距離空間光通信技術は地球上のリアルタイム情報化社会を支え、将来的には人類の生存圏拡大や宇宙での活動など、世の中を大きく変えていくものと考えています。SOLISSの実証技術をベースとして、SOLプロジェクトでは引き続き量子暗号通信に関わる宇宙光通信技術の実証を含めた取り組みを継続しています。

2022年には、宇宙光通信事業を行う新会社「Sony Space Communications Corporation」が設立されました。この会社では、低軌道の超小型衛星間を光で接続する小型光通信機器の開発と関連サービスの提供を計画しています。

宇宙空間での光通信の利用を促進すると共に人々の生活圏での利便性向上と社会経済活動の拡大に貢献することを目指します。

SOLプロジェクト概念図

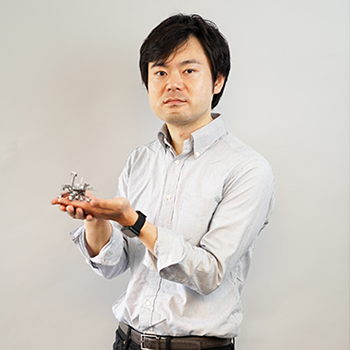

QSOL(Quantum-Small Optical Link)

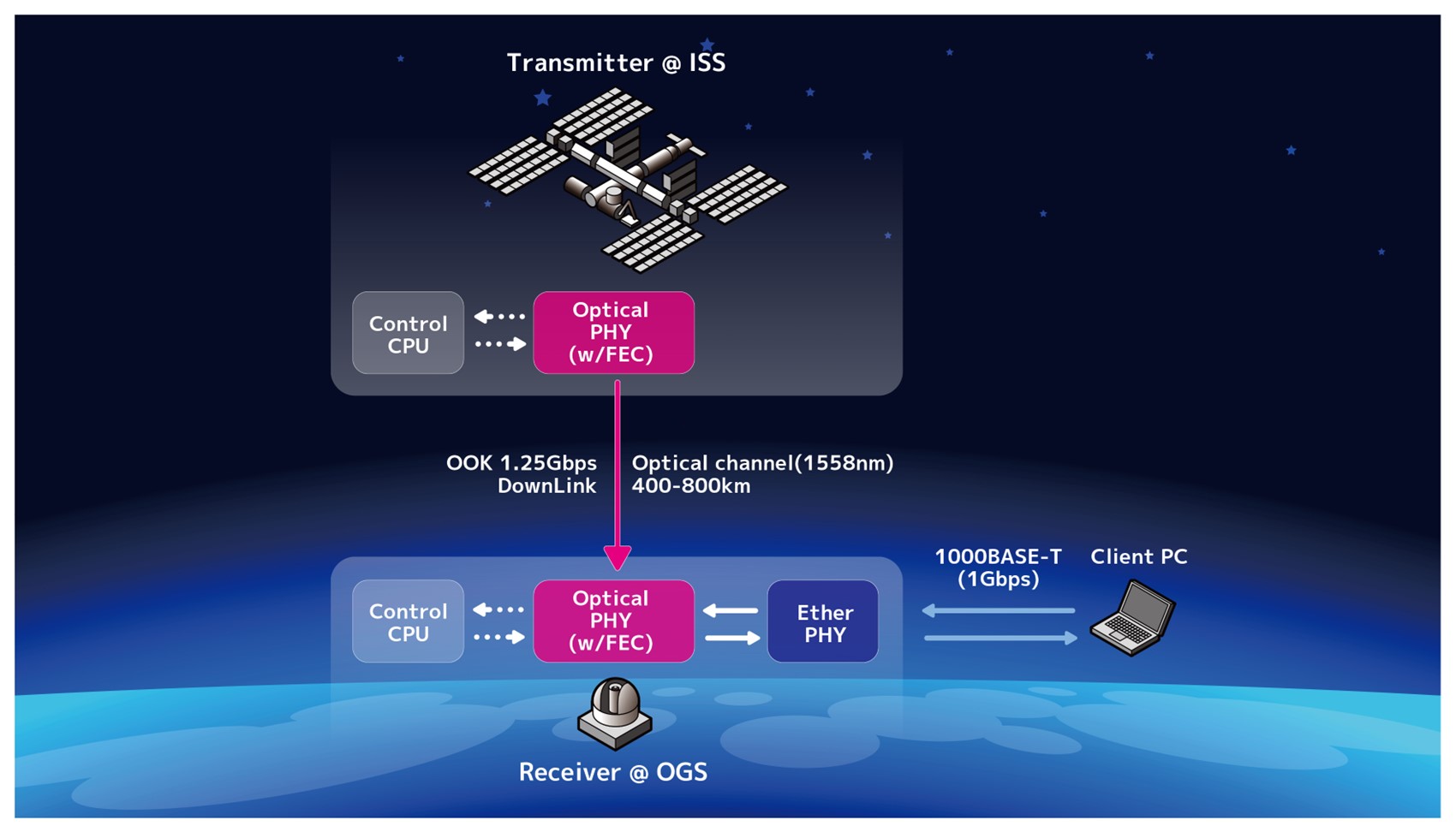

QSOL構成図

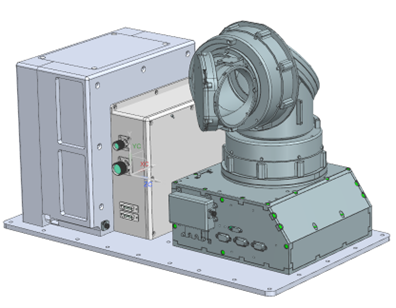

QSOL(Quantum-Small Optical Link)は、総務省からの委託を受け国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)、次世代宇宙システム技術研究組合(NeSTRA)、国立大学法人東京大学、スカパーJSAT株式会社とソニーCSLが軌道上技術実証のために共同開発した、小型衛星光通信システム「SeCRETS(SECuRE lasEr communicaTionS terminal for Low Earth Orbit)」の光通信アンテナ部分となります。SeCRETS は2023年8月2日に国際宇宙ステーションへ向けて打ち上げられ、「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォーム(中型曝露実験アダプター(i-SEEP))に設置されました。その後、低軌道上のISSから地上の可搬型光地上局への10GHzクロックの光通信により秘密鍵共有を実施し、さらにその鍵を用いたワンタイムパッド暗号によりISSと地上局とでの情報理論的に安全な通信の実証に成功しました※1。QSOLは、地上に設置された光地上局を捕捉追尾するためのジンバル機構や、光地上局に通信光を送信する精追尾光学系、及びそれらの制御装置に加え、1.25 Gbpsの高速光通信を実証するための信号処理装置等から構成されています。

2024年3月に行われた実験では、QSOLの潜望鏡型小型ジンバルシステムを使用してNICTの可搬型光地上局からアップリンクしたビーコン光を捕捉追尾し、上記可搬型光地上局、およびNICTの1.5m光地上局に向けてダウンリンク光を出射し、光通信リンクを確立させるという光アンテナの軌道上実証に成功しました。さらに、動画データをQSOLが送信するビーコン光に乗せて軌道上からダウンリンクし、NICTの1.5m光地上局にて受信することにも成功しました※2。これには、ソニーCSLが開発した自由空間光イーサネット通信用誤り訂正技術※3が使用されています。

今回の実験の概念図

※1 国際宇宙ステーションと地上間での秘密鍵共有と高秘匿通信に成功

~ 衛星量子暗号通信の実用化に期待 ~

https://www.sonycsl.co.jp/press/prs20240418/

(2024/4/18 プレスリリース)

※2 NICT光地上局

宇宙通信に係わる技術を開発するために設置された望遠鏡施設。東京都小金井市に口径1.5m、1.0m、茨城県鹿嶋市に口径1.0m、沖縄県国頭郡恩納村に口径1.0mの計4基の望遠鏡が設置されている。今回の実験では口径1.5mの望遠鏡を使用した。

※2 宇宙データシステム諮問委員会(CCSDS)の予備検討規格(142.10-O-1 REED-SOLOMON PRODUCT CODE FOR OPTICAL COMMUNICATION

https://www.sonycsl.co.jp/tokyo/15743/

自由空間光イーサネット通信用誤り訂正技術

概要

ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL) SOLプロジェクトのチームが開発した自由空間光イーサネット通信用誤り訂正技術が、宇宙データシステム諮問委員会(Consultative Committee for Space Data Systems: CCSDS)の予備検討規格(Orange Book)として文書化されました。

CCSDS 142.10-O-1 REED-SOLOMON PRODUCT CODE FOR OPTICAL COMMUNICATION

https://public.ccsds.org/Pubs/142x10o1e1.pdf

本技術はソニーCSL SOLプロジェクトが、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)の共通技術文書ワーキンググループ委員会活動の一環として、国際標準化団体である宇宙データシステム諮問委員会(CCSDS)の Optical Communications Working Group(SLS-OPT)にて提案していたものです。

特徴

今回規格文書化された技術は小型衛星光通信実験装置SOLISS(Small Optical Link for International Space Station)の誤り訂正の仕組みを改良したものであり、次のような特徴を持ちます。

・イーサネットフレームの全二重通信に対応

Generic Framing Procedure(ITU-T G.7041/Y.1303)を利用して内部的なペイロードをカプセリングすることにより、データリンク層プロトコルとして通常のイーサネットを利用することができます。民間企業の宇宙開発が拡大する中、独自のプロトコルを開発することなく地上で広く用いられている技術を利用できることは互換性向上、開発コスト削減などの観点から有用です。

・大気ゆらぎによる通信品質の劣化に対応

光ファイバーを伝送路とした通信システムと異なり、衛星地上間の自由空間光通信では大気ゆらぎによる通信品質の劣化を想定する必要があります。これは信号光の受信レベル変動となってバースト誤りを引き起こしますが、本技術では単体でもバースト誤りに強いリードソロモン符号を積符号の形に並べ、ブロックインターリーブにより送受信の順序を入れ替えることによってバーストエラー耐性を実現しました。また、積符号構造を利用した繰り返し訂正や消失訂正を行うことでさらなる訂正能力向上が見込めます。リードソロモン積符号は誤り訂正の電力効率にも優れており、小型衛星搭載に適した方式です。

信号光の受信レベル変動は受信データの同期にも影響を及ぼします。本技術はそのような状況下でも安定的に同期がかけられるように設計されたSYNCマーカーによる同期保護機構を備えていることに加え、通信信号の低域成分を除去することにより、大気ゆらぎと通信信号の周波数成分を分離できるようになっています。通信信号が低速の場合は8b10b符号を用いて十分な低域除去を行い、高速の場合にはフレーム同期型スクランブラで低域除去と符号化率の両立を実現します。

・通信路特性への最適化

衛星地上間通信では大気の状態によってバースト誤り長が変動します。本技術におけるブロックインターリーブ数は可変長になっており、長いバーストエラーが発生しうる状況でも十分な保護がかけられます。一方、衛星間通信では通信路は真空とみなせるためブロックインターリーブ数を削減することによって誤り訂正の遅延を低減することができます。通信信号そのものの他にsub-data領域と呼ばれるメタ情報の伝送領域を備えており、これを利用することで通信路特性に応じたインターリーブ数の動的調整を実現することも可能です。

背景

リードソロモン符号は1960年にMITリンカーン研究所のReedとSolomonによって開発されました。実際の通信方式としては1977年のボイジャー計画で初めて利用され、後にNASAの衛星探査器の標準符号化方式となりました。1980年代にはソニーとフィリップスが音楽用コンパクトディスク(CD)規格でリードソロモン符号を採用し、以後DVDおよびBlu-ray Discにおいても使い続けています。

SOLプロジェクトでは、光学ディスクにおける指紋や埃、傷などによるエラーと衛星地上間光通信における大気ゆらぎによるエラーの類似性に着目し、ソニーグループが研究開発を続けてきた誤り訂正技術を応用した光通信端末を開発しています。今回の規格文書化により、その技術が独自規格ではなくCCSDSの文書化プロセスを通った規格として一般公開されることとなり、宇宙光通信の相互運用性向上が期待できます。

参考文献

The Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS)

https://public.ccsds.org/default.aspx

JAXA CCSDS事務局

https://stage.tksc.jaxa.jp/ccsds/index.html

CCSDS 142.10-O-1

https://public.ccsds.org/Pubs/142x10o1e1.pdf

8b10b

https://patents.google.com/patent/US4486739A/en

Generic Framing Procedure

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.7041/

小型衛星光通信システム

(Small Optical Link for ISS: SOLISS)

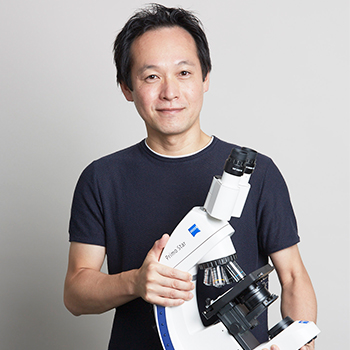

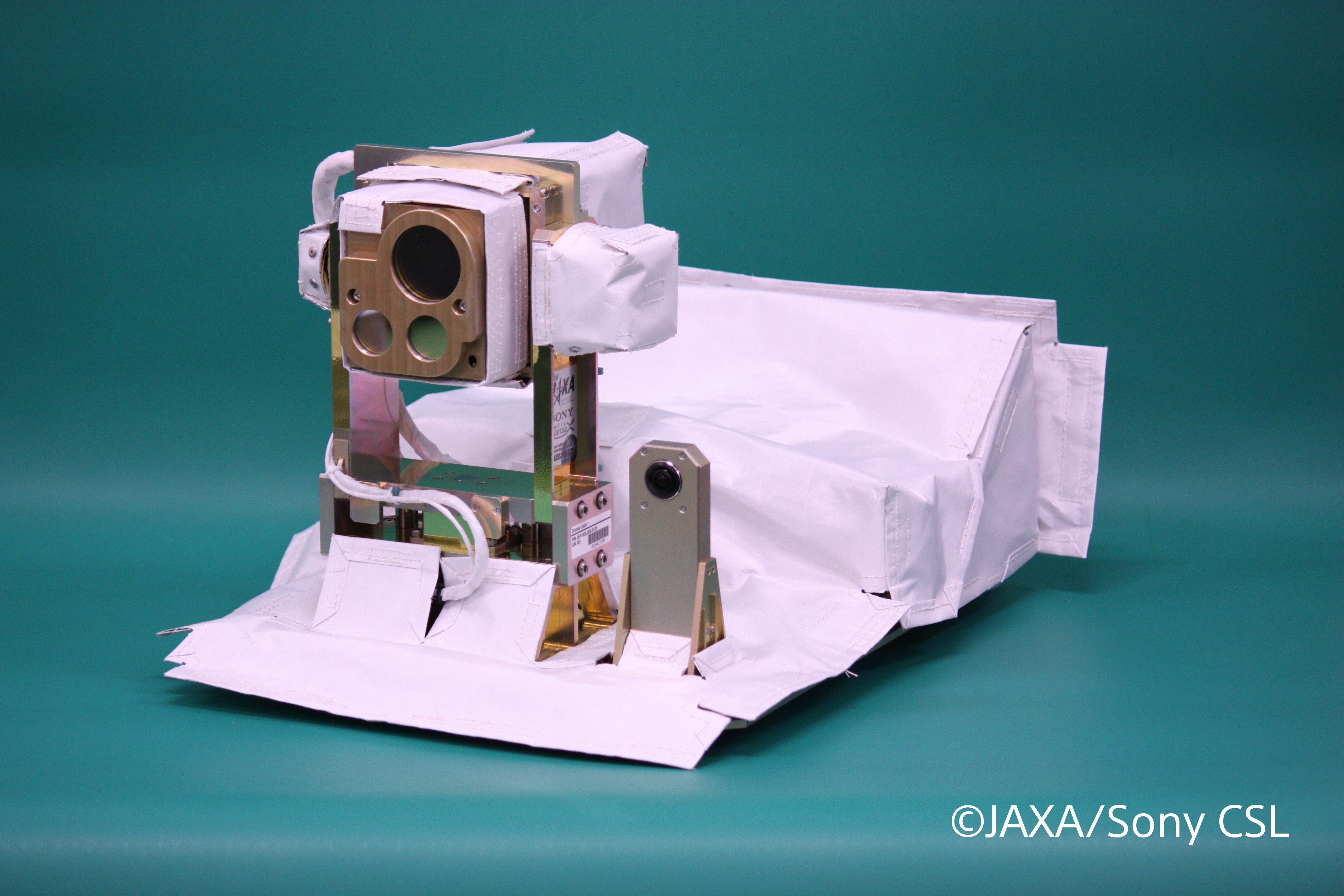

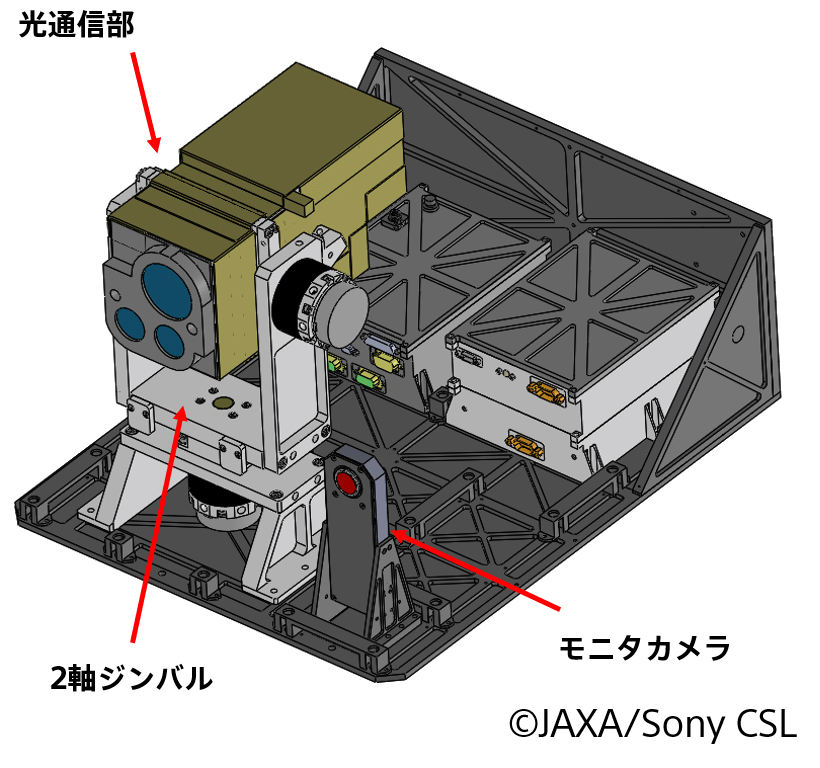

SOLISSはソニーとJAXA宇宙探査イノベーションハブとの共同研究による基盤技術に基づいて、ソニーCSLとJAXA宇宙探査イノベーションハブが軌道上技術実証のために共同開発した小型衛星光通信システムです。

2019年9月25日に打ち上げられた、宇宙ステーション補給機「こうのとり」8号機で国際宇宙ステーション(ISS)へ送り届けられ、「きぼう」日本実験棟の船外実験プラットフォーム(中型曝露実験アダプター(i-SEEP))に設置されました。現在、光通信の試験が実施されています。

|

|

|

左:SOLISSシステムFM(フライトモデル)

|

右:SOLISSシステムFM概要図

|

SOLISSに搭載されているモニタカメラで撮像された地球の映像(ISS経由で地上に送信)

【関連リンク】

宇宙探査イノベーションハブ(360°全天球静止画・動画を撮影・公開)

http://www.ihub-tansa.jaxa.jp/theta_photo.html