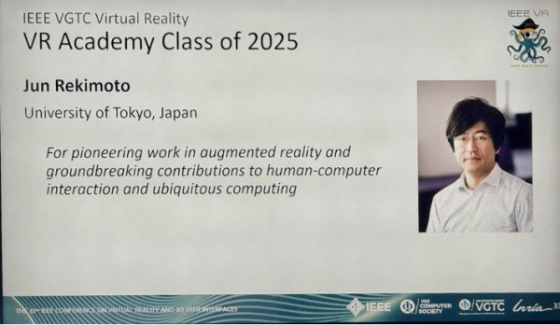

Chief Science Officer / Fellow

Rear Touch User Interface

機器背面で操作するタッチパネル

新しいユーザーインターフェース(UI)を求めて

2001年、暦本純一(ソニーCSL CSO/京都リサーチ リサーチディレクター)は、SmartSkinを発明します。これは電子的な「皮膚」ともいえるもので、指先、手のひら、さらに多点でアナログ的に情報を取得することができます。 暦本は、未来の電子機器の筐体はこのような「皮膚」に覆われ、背面を含む筐体の表面すべてがインタラクションの対象になると考えていました。 この発明をきっかけとして、ソニーCSL研究所・インタラクションラボの中に、次世代機器を想定した様々な新しいユーザーインタフェースを探求する活動が起こりました。 暦本純一、梨子田辰志、Ivan Poupyrevによって提案されたRear Touch User Interface(背面タッチユーザーインターフェース)もその一例です。

触発しあい、ひらめく。

アイデアが形になるまで

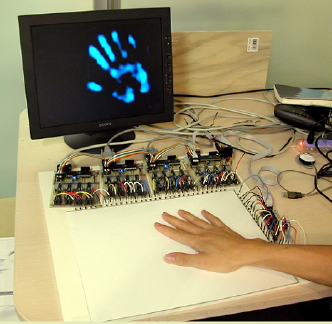

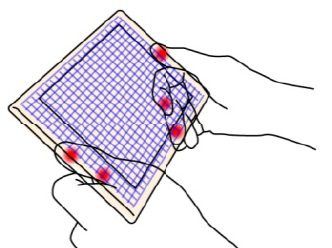

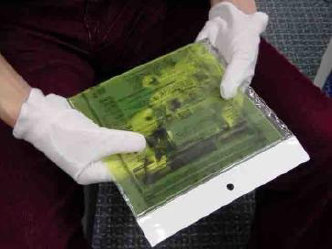

SmartSkinの初期段階の実験を行う暦本の部屋で梨子田が目にしたのは、網の目のように直交する数十本の銅線が回路を経由して、コンピュータにつながったものでした。コンピュータ画面には、まるですりガラスごしに掌を見ているように、指先や手の影が映し出されていました。

写真: スマートスキン マルチタッチインタフェース (暦本,2001)

暦本は、さらにこれが機器の背面に装着された場合のUIについての検討を行なっていました。

暦本は、さらにこれが機器の背面に装着された場合のUIについての検討を行なっていました。

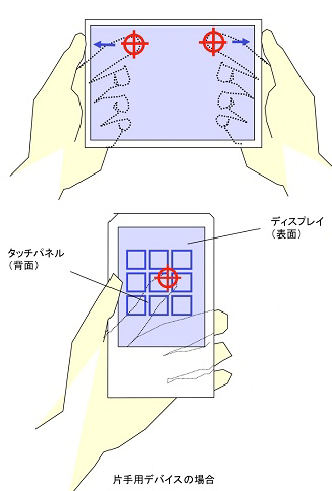

図:背面タッチインターフェースの初期アイデアスケッチ(暦本、2002)

その様子を見た梨子田に未来の薄型の小型コンピュータのアイデアがひらめきました。デザイナーである梨子田は普段から近年の商品デザインがキャビネットと呼ばれるプラスチックの筐体で商品化されることを見ていたので、そこにその背面タッチインターフェースが融合したイメージが湧いたのです。

その様子を見た梨子田に未来の薄型の小型コンピュータのアイデアがひらめきました。デザイナーである梨子田は普段から近年の商品デザインがキャビネットと呼ばれるプラスチックの筐体で商品化されることを見ていたので、そこにその背面タッチインターフェースが融合したイメージが湧いたのです。

さっそく、当時のソニーの商品に利用したらこのような感じになるのではないか、という図を描いてみました。

図:ソニー機器がスマートスキンに覆われているスケッチ(梨子田、2002)

彼らは、簡易的に磁石と砂鉄を利用したモックアップを作り、指の移動を検証しつつ、PDAをベースにした試作機を作成し、発明へと繋げました。

彼らは、簡易的に磁石と砂鉄を利用したモックアップを作り、指の移動を検証しつつ、PDAをベースにした試作機を作成し、発明へと繋げました。

ハードの進化がアイデアに追いついた

これらのアイデアは、当時の機器では多くの信号処理が必要なため、商品とするには難しい問題が残りました。 しかし、タッチパネルの進化や機器の計算能力の向上によって、徐々に製品化は現実的なものとなってきました。

これらのアイデアは、当時の機器では多くの信号処理が必要なため、商品とするには難しい問題が残りました。 しかし、タッチパネルの進化や機器の計算能力の向上によって、徐々に製品化は現実的なものとなってきました。

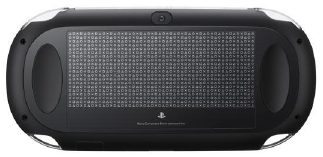

ソニー(株)技術開発本部ユーザーエクスペリエンス開発部に異動した梨子田は、当時のアイデアをさらに発展させ、2011年1月にSony Computer Entertainmentより発表された次世代携帯型エンタテインメンシステムPlayStation(R)Vitaの背面タッチパッドの開発の協力を行ないました。 この背面タッチユーザーインターフェースは、前面のマルチタッチスクリーンと組み合わせて使用することで、ゲームプレイに「触る・つかむ・なぞる・押し出す・引っ張る」といった立体的な感覚を取り込み、PS Vitaならではの遊びの可能性を広げています。

写真:PlayStation(R)Vitaの背面タッチパッド

背面タッチユーザーインターフェースに関連するソニー株式会社が保有する代表特許はこちらです。

■日本 日本特許3,852,368号

>> 参考文献

Keywords

Members

Related News

同じリサーチエリアの別プロジェクト

Human Augmentation

Augmented Societies

人間とAIロボットとの関係性を問いかける体験型インスタレーション

生産性と環境破壊のトレードオフを乗り越える協生農法

拡張生態系入門キット