Transboundary Research

Report from "Cybernetic Humanity"

Malleable Embodiment

Changing Sense of Embodiment by Spatial-Temporal Deformation of Virtual Human Body

SonyCSL笠原研究員はコンピュータ技術を用いて人間の感覚に介入したり、人間の知覚を接続することで、工学的に知覚や認知を拡張、変容させる研究の枠組「Superception:超知覚」を研究しています。その一例として、笠原研究員とYCAM(山口情報芸術センター)は共同でコンピューターグラフィックスによる身体の仮想表現を用いた、身体感覚に関するSuperceptionの研究を進めています。

身体感覚に関するSuperception

人間の身体帰属感(Body ownership):「これが自分の体であるという感覚」は、非常に柔軟であり、環境や道具に適応して身体感覚を拡張することができる。この感覚を、自己の身体そのもの以外に対して発生させることは、Body ownership illusionと言われる。有名な例は「ラバーハンド錯覚」と言われ、視覚と触覚の同時提示によって、偽物の手(ラバーハンド)が自分の手であると知覚するようになる。同じようにVirtual Reality空間における身体表現を自分の手であるように知覚させることが可能である。

|

|

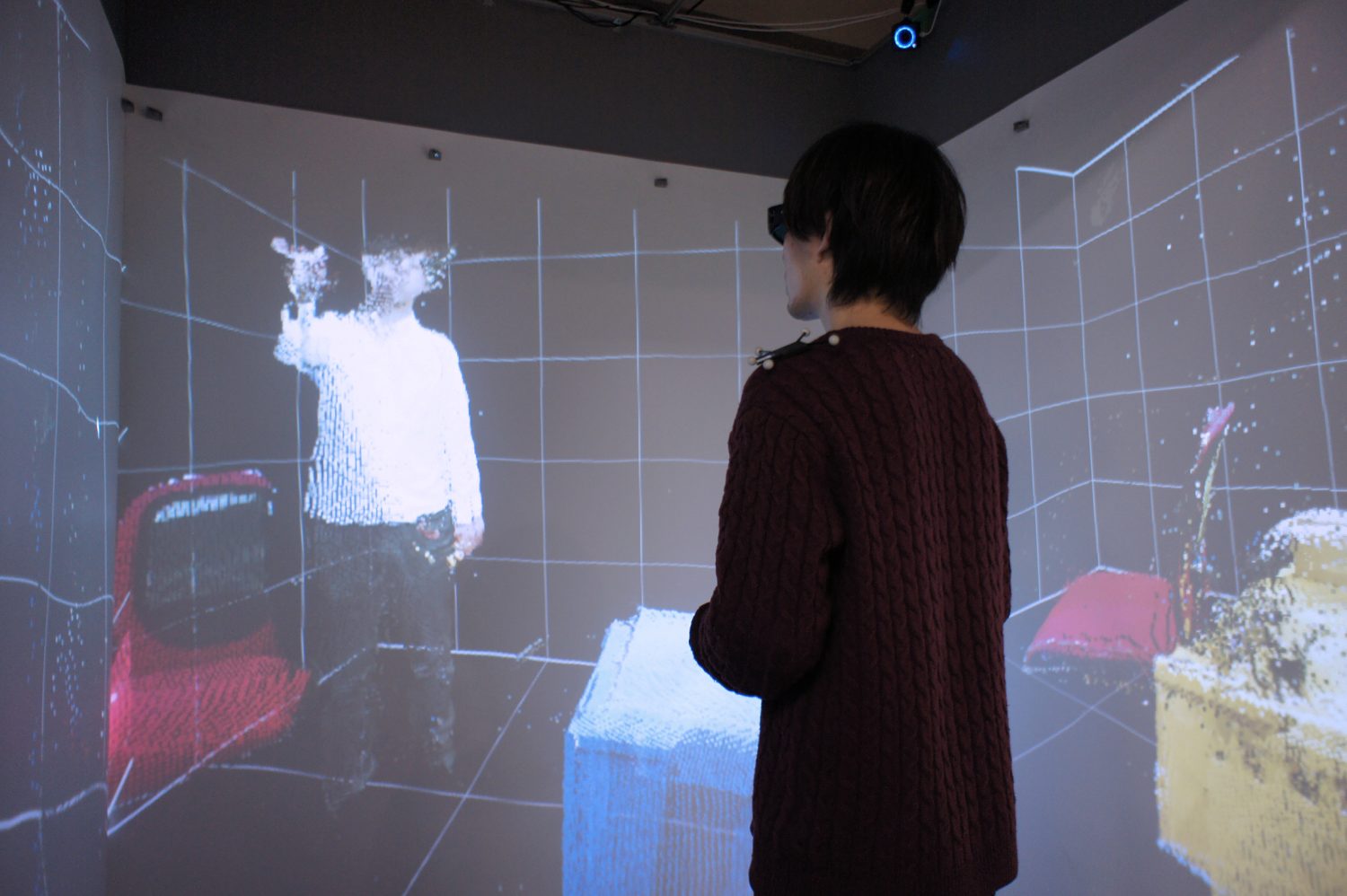

そのような身体帰属感(Body ownership)の柔軟性に着目し、Virtual Reality空間で自分の身体表現の動きを時間的・空間的に変調させることで、身体の軽さや重さなど物理的な感覚の変化を生み出すシステムを開発。

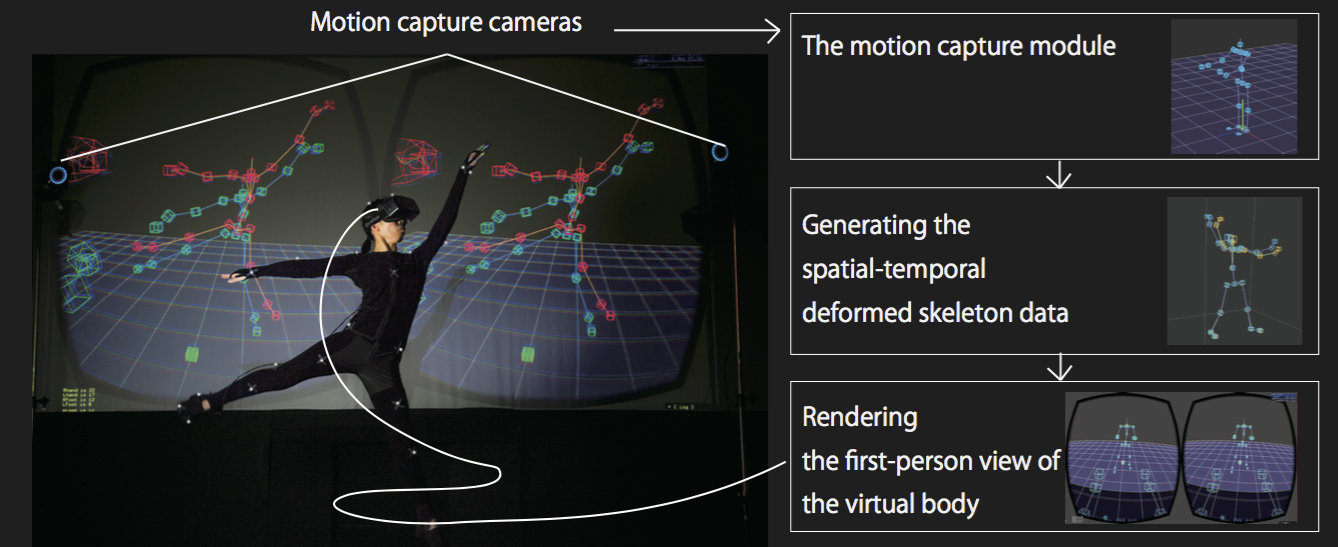

Malleable Embodimentシステム

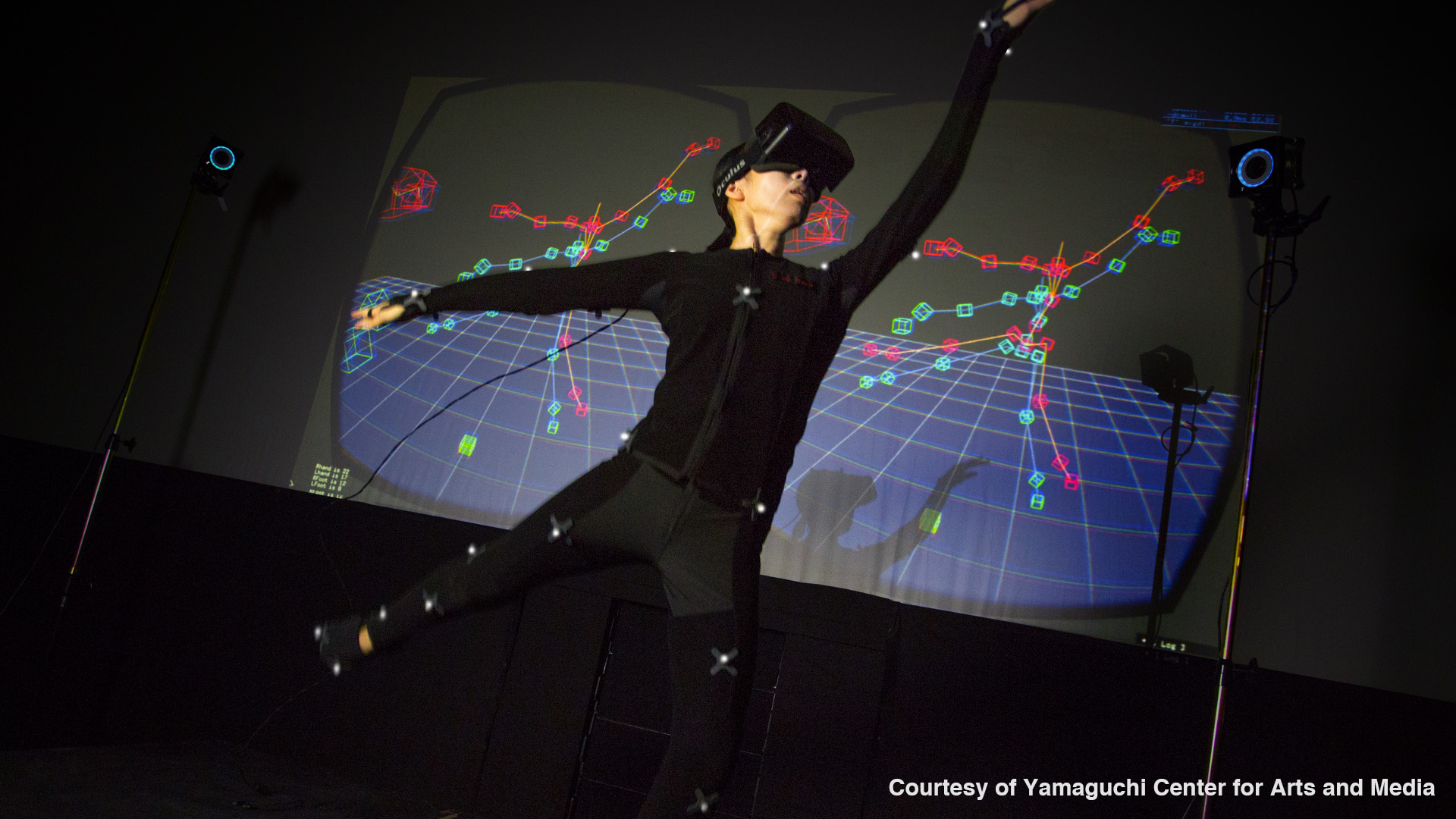

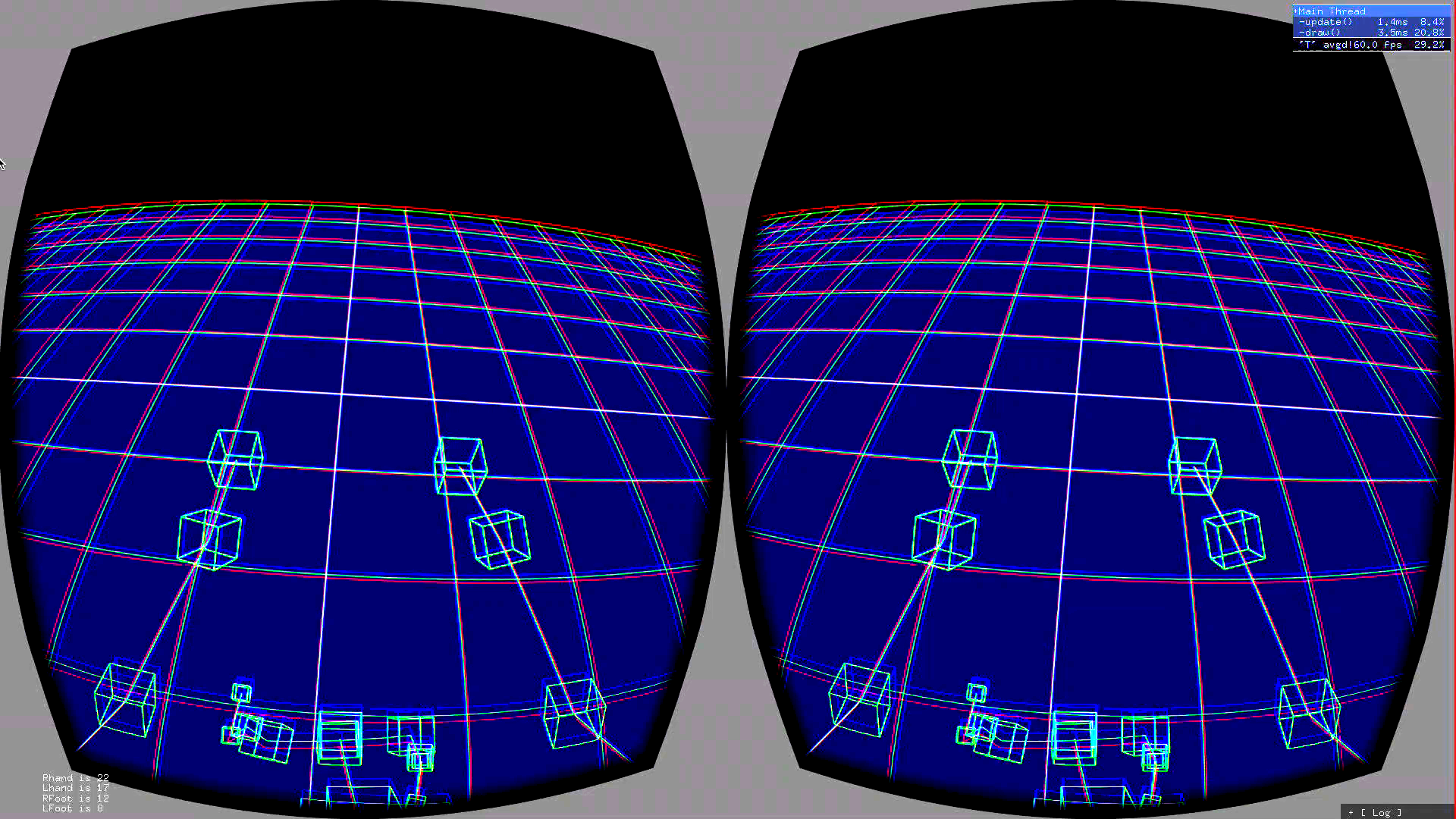

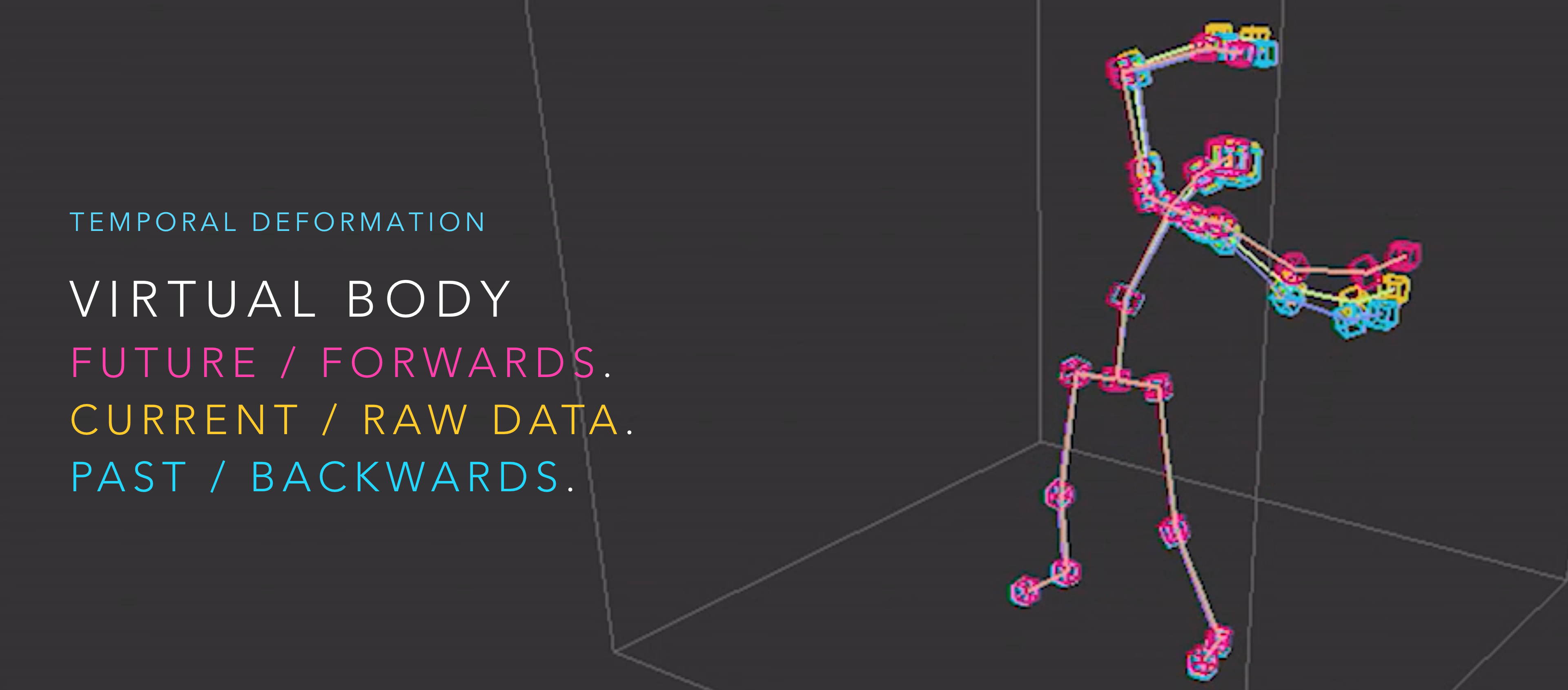

このシステムでは、モーションキャプチャスーツなどの全身の動きをリアルタイムに計測する装置を用いて、人間の動きデータ系列から仮想的に過去や未来の時刻における身体の動きを推定する。ヘッドマウントディスプレイ越しに、この時空間的に変調させた自分の身体の動きを観測すると、自分の身体そのものは変わっていないのに、自分の身体感覚に変化を感じることができる。

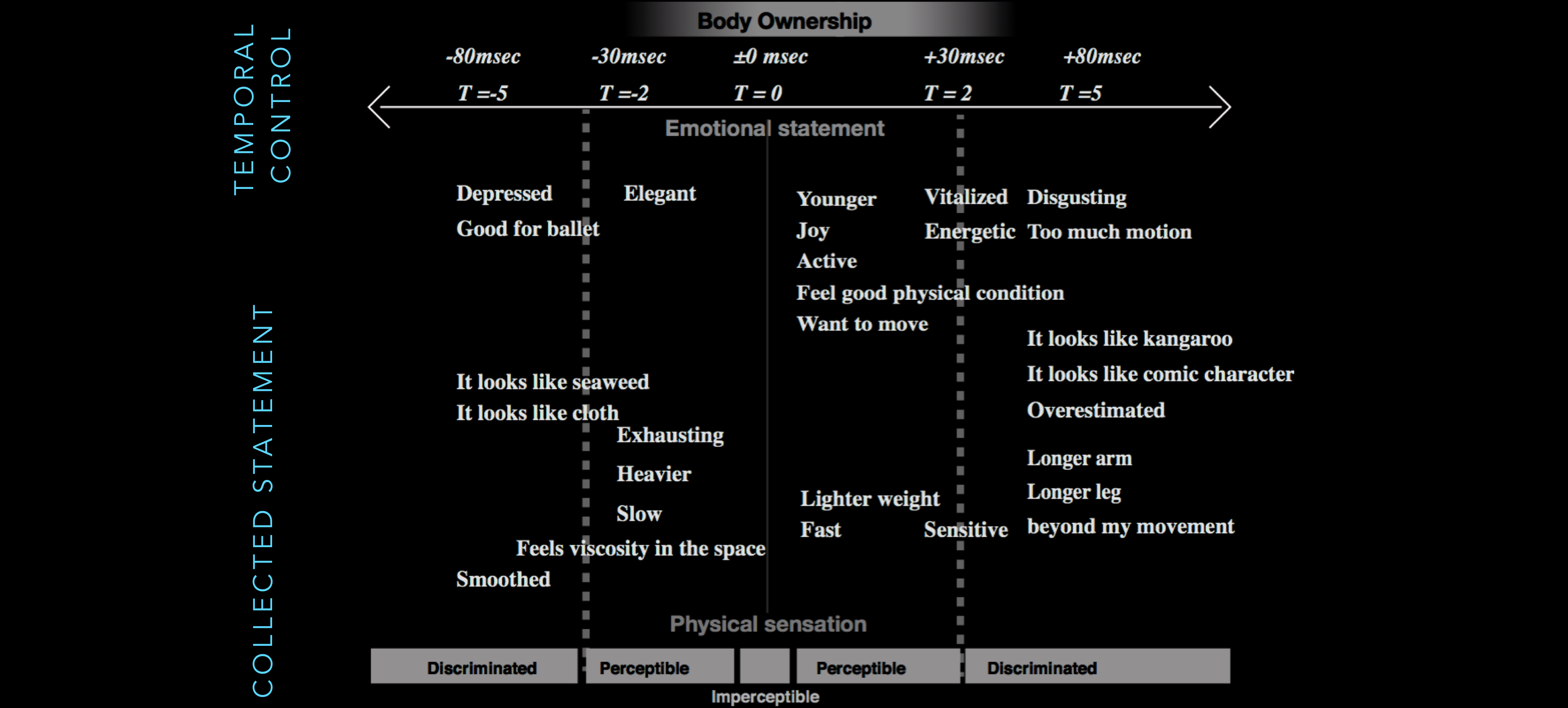

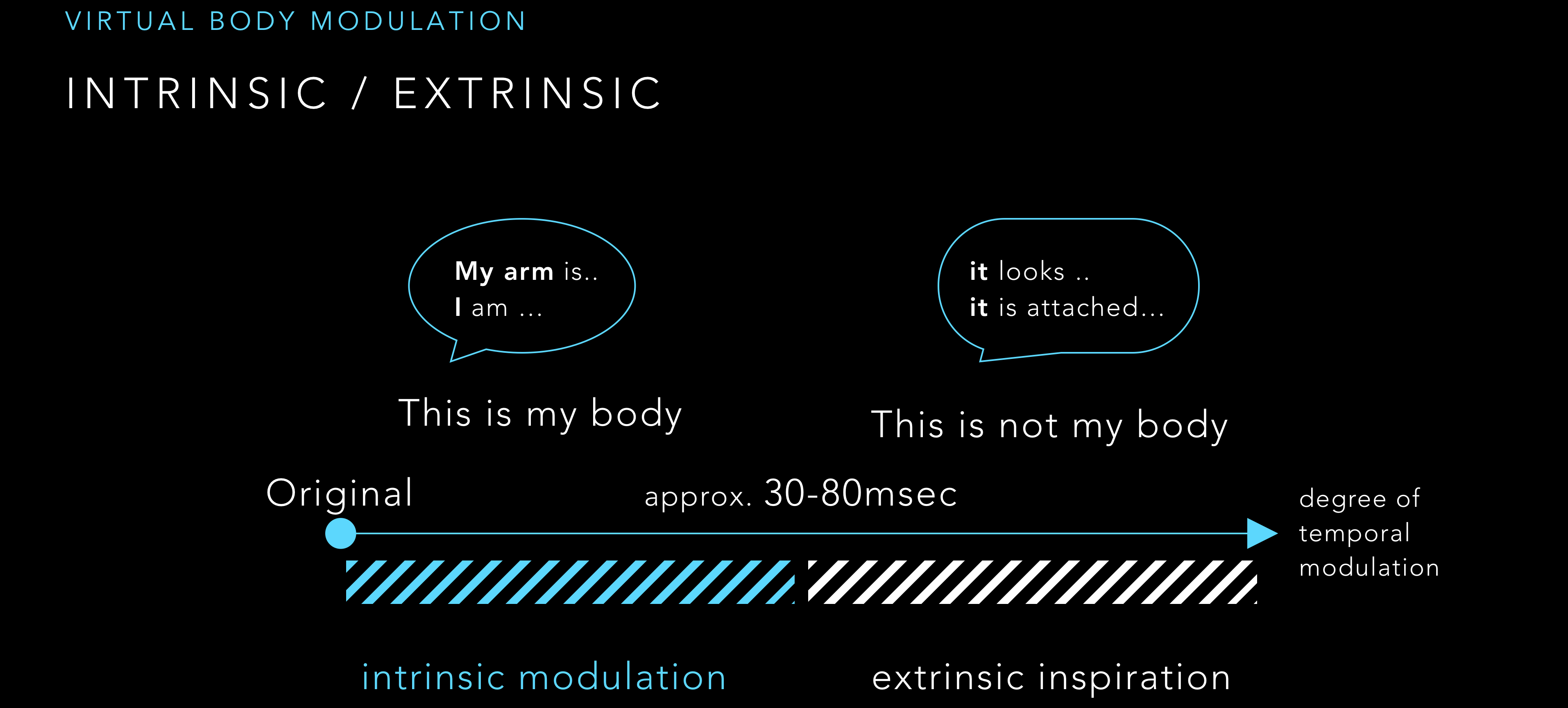

プロフェッショナルダンサーなどとともに、身体表現の時空間的に変調に対する感覚の変化を調査。身体的表現の時間操作に対して、時間的に近傍な未来の場合は「身体の軽さや調子の良さ」、時間的に近傍な過去の場合、「身体の重さや調子の悪さ」といった内的な変化を感じることが観察された。一方で、より大きい時間操作では「自分の身体ではない」身体への付随オブジェクトとして感じて、自身の身体感覚の変化は発生しないことが観察された。

身体感覚の工学制御の可能性

これらの結果より、仮想身体表現に対して身体帰属感(Body ownership)を保持できるように、システムを設計することで、身体感覚の制御を工学にすることができる可能性があること示唆された。これら無意識的な身体感覚制御はスポーツトレーニングやゲームにおける身体感覚の変容表現、リハビリテーションなどへの応用が期待されている。

Keywords

Members

Related News

Conversational Agents on Your Behalf: Opportunities and Challenges of Shared Autonomy in Voice Communication for Multitasking

-1.png)