昨年より続く(株)TM Future 竹内美奈子氏によるブログ連載。2016年初回は昨年大活躍だったアレクシー・アンドレ研究員を取り上げていただきました。

BLOG6: 2016.1.8

Omoiiroから、次へ。 『次世代エンターテインメント』をクリエイトする。

アレクシ―・アンドレさん

2015年12月12日夕刻。クリスマスイルミネーションに彩られた銀座四丁目交差点からほど近いISSEY MIYAKE GINZA店。店内はひときわ明るい光に包まれている。今年9月の伊勢丹新宿店でのイベントに続く、アレクシー・アンドレさんとISSEY MIYAKEのコラボイベントが開かれていた。店内におかれたタブレット端末をお客様が自由に手に取り写真を撮ることができる。思い思いに撮影された写真が一瞬にして壁のモニターに映し出され、色パレットと共に現れる。彼の開発した「Omoiiro」による色パレット抽出システムを使ったデモンストレーションである。

お客様にはワインやカクテルが振る舞われ、さらにアコーディオン、ヴァイオリン、サックスによるライブ音楽が加わり華を添える。その空間は、ひときわお洒落でカッコイイ。曲がクリスマスソングに変わると、子供たちも踊り始める。「RECORD」と称されたこのイベント。ニューヨーク、パリ、東京、ロンドンの風景を切り取った写真から「Omoiiro」が抽出した色パレットを用い、ISSEY MIYAKEがデザインしたバッグ。世界各国の直営店で販売されているが、ここ銀座店では「TOKYO」バージョンが最も売れているという。受動的でお仕着せのモノに飽きた私達は、それぞれの人がもつ都市の物語が紡がれた意中のバッグを選び、手に取る。そこに想いを膨らませ、価値やhappinessを感じる。アレクシさん曰く、価値はそのモノだけでなく、レシピにあり、プロセスにあり、その物語にある。

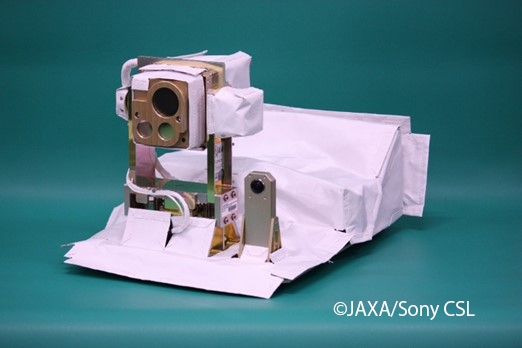

「Omoiiro」は、写真から色の組合せを抽出するというシンプルな手法から人間の視覚についての研究結果を活用した手法まで最適なアルゴリズムを生成することができる。そして、そこには開発者である彼の美意識が反映されている。ISSEY MIYAKEの広報の方に聞くと、テキスタイルのデザイナーでは考えないような色使いだそうである。

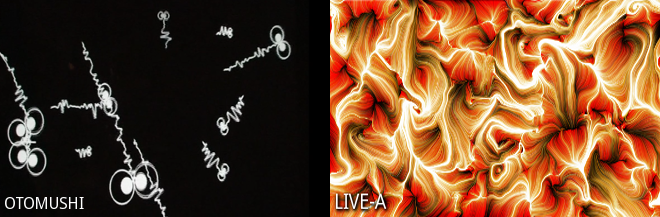

ソニーCSLに入社して6年目である。大学時代コンピューターグラフィックスを研究した彼は、ひたすらプログラムの落書きを量産し、ツールボックス(おもちゃ箱?)におもちゃのようにたくさんの描画プログラムを溜めてきた。例えば、彼のおもちゃ箱のなかには、「音を触る虫」(Otomushi)のプログラムがある。「何がやりたいのか?」「何のためにやっているのか?」所さんや北野さんに問われ続けたが、彼自身に明確な答えがなく、言葉を返すことができなかった。(本條陽子ジェネラルマネージャー弁) 確かに「音を触る虫」は無条件に面白く楽しいが、何のためにと言われれば、結論めいたものはない。

そして、このISSEY MIYAKEとのコラボで、初めて外部からも高い評価を受け、所さんにも北野さんにも納得してもらえた。今年のシンポジウムの前に行われるオーディション(登壇者を決める社内コンペティション)では、一番に合格、そして最高の評価を得た。

ソニーCSLの研究者たちが取り組む研究のなかでも抽象度の高い研究は、なかなか形にして見せることが難しい。また中間的なものは量産されてもそれがどのような目的のためにあるのかが伝わらない。それがISSEY MIYAKEプロジェクトでは、明確にプロセスが視覚化され、アウトプットがバッグという「モノ」として形になった。さらには商品として売れた。このことで彼はひとつ大きな階段を上がったという。(前述の本條ジェネラルマネージャー)

ただ、これはアレクシさんの研究のうちの一つが形に表れたものであって、彼の研究の全体像を掴むためにはもう少し掘り下げが必要である。

彼の実現したい世界。それは、「次世代のエンターテインメント」。

子供の遊びから、発想が生まれるという。

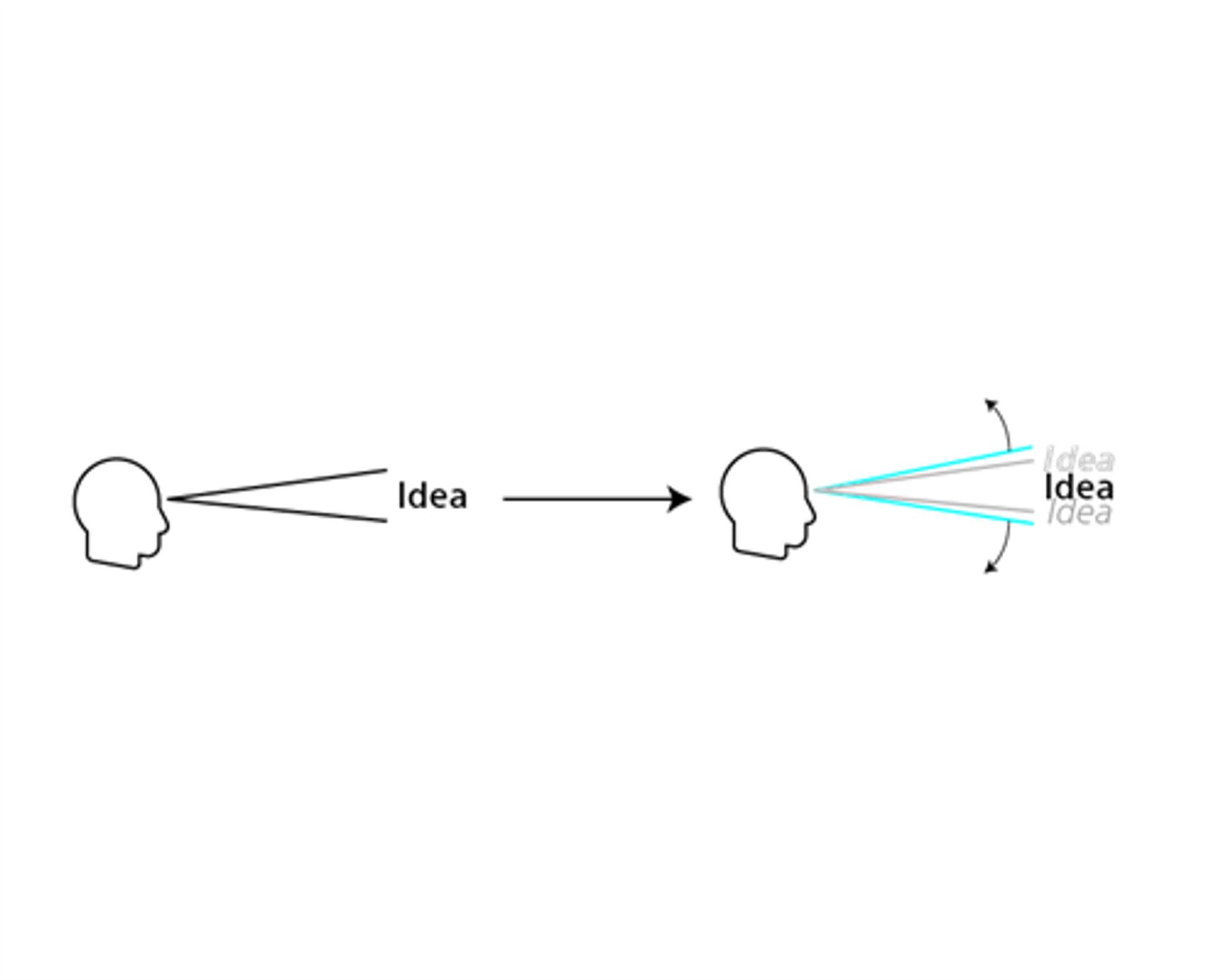

子供の遊びには与えられたルールがあるわけではない。パトカーとスポーツカーがあっても、追いかけたり逃げたりは自由、並んで走ったり、スポーツカーがパトカーを飛び越えたり、一緒に引っくり返ったりする。大人のルールとは無関係にルールの意味付けは子供の想像(&創造)だけでできる。子供の純粋な遊びでは自分にしか意味のないプログラム(プロセス)を作ることができる。そんな「子供のような純粋な遊び」が、大人になってできないなんてもったいない、と彼は言う。与えられたルールではなく、ルールを自ら作っていけるようなエンターテインメント。インタラクティブ性のあるコンテンツがあれば、それができ、エンターテインメントが面白くなる。それが、彼の提案である。

曰く、インタラクティブにコンテンツを作ることができれば、そのプロセスをオープンにすることで、一人ひとりに合ったコンテンツをつくることができる。変更可能な世界(一人ひとりの行動が個々に反映される世界)がある。だからこそ、プロセスを見せること、パフォーマンスを見せることが大切で、そこに価値がある。

そこまで聴いて、そういわれると・・と分かったような気にはなるが、それが「価値」と言われてもまだピンと来ない。

ソニーCSLには、地球的課題(医療、エネルギー、農業等)に取り組む研究者が多くいる。一見、彼らとは全く違う立ち位置にいるように見えて、彼は自身のアプローチが、同様にそれらの地球的課題を解決することにも役立っていくはずという。それはいったいどういうことか? 人間の考え方を柔らかくしていく。インタラクティブコンテンツや変更可能な世界(行動が反映される世界)が人の思考を飛躍的にフレキシブルにできれば、地球課題が解けるかもしれない。そのことを彼はまじめに考えているのだ。

一見、人には理解をしてもらいにくい。やはり、そこは次の展開やアウトプットが待たれるのかもしれない。

さて、アレクシさんが、ソニーCSLにいることの意味は何だろうか?

「製品を出していくことができる。」今回彼自身が行動を起こし、その恩恵を十二分に享受し製品を出し、それが高い評価を受けた。そして、大きな一歩となった。

そして、所さんや北野さんの存在。所さんから「研究者は悩むことも仕事である。自分が何をやっているかわからないのも、何もやらないときも必要な時間なのである。」と言われたことで救われたという。アウトプットを一つの形に結び付けるのに長い年月を費やした彼を支え続けた言葉なのだろう。そして、北野さんには実践的な指導を受け、厳しいコメントをもらい、そのことでインスパイヤされてきた。

その所さんや北野さんの期待に応え、「恩返し」をしたいという。そんな言葉が目の前のフランス人の口からでてくるのが、少し不思議な気もする。では、期待に応えるとは何か?例えば学会(「プロセス自動生成」等)でも評価を受けているが、単にそれだけが指針ではない。むしろ評価の軸が違うことを知っている。彼の立ち位置がアートなのかサイエンスなのか、私達は、つい色分けをしようとしてしまう。もう区画が決まってしまった土地ではなく、敢えて何が出てくるかわからないところで新しい地面を掘ろうとしているアレクシさん。確かに、彼からは「美意識」や「アート」という言葉が頻繁に出てくる。サイエンスは再現でき、数値化できるが、好きと嫌いは数値化できない。情報の表現とは、分かりやすさだけを目的とするのではなく、美的に配慮されたものでなければならないと、彼は言う。

アレクシさん曰く、芸術も情報を表現するひとつの手段であり、情報機器の発達が芸術そのものに影響を与えていく。美的な創作活動を支援する装置、楽器、描画ツール等を提案していくことにより、その芸術領域を広げていきたい。これは、ソニーCSL内のテーマ、ヒューマンオーグメンテーションにも融合していくのだろう。

彼の作ったツールボックスに、「BlackHolePen」がある。コンピュータが書く描画を手書きでマネができるのだがそれが面白いのではなく、再現可能なものだからこそ描くプロセスを無限に操作することができ、無限の可能性があることが、面白い。人が書く無限とは異なる無限。その価値を最も知っているアレクシさんには、アーティストとサイエンティストのどちらなのかと色分けするのは無意味なのだろう。誰も踏み込んだことのない地に踏み込もうとしている彼と、極めて日本人的でもありナイーヴな彼、そして、僕はずっと遊んでいますという彼、それらが全部同居した世界(多様性)こそが彼そのものなのだ。

彼の作ったツールボックスに、「BlackHolePen」がある。コンピュータが書く描画を手書きでマネができるのだがそれが面白いのではなく、再現可能なものだからこそ描くプロセスを無限に操作することができ、無限の可能性があることが、面白い。人が書く無限とは異なる無限。その価値を最も知っているアレクシさんには、アーティストとサイエンティストのどちらなのかと色分けするのは無意味なのだろう。誰も踏み込んだことのない地に踏み込もうとしている彼と、極めて日本人的でもありナイーヴな彼、そして、僕はずっと遊んでいますという彼、それらが全部同居した世界(多様性)こそが彼そのものなのだ。

最後に、シンポジウムで気になった彼の言葉、「自身のコンセプトが(日本の茶道や武道などの)「道」につながる」という意味について訊いてみた。茶道は「お茶を飲む」ことが目的ではない。部屋に入るところから、お茶を入れる作法、茶碗をめでる作法、そしてお茶を頂く作法・・・お茶にたどり着くまでのプロセスが大事であり価値があるのだと。そう、分かりやすく説明をしてくれた。

「遊び」や「楽しさ」の価値やその深み、これから探求すべきはここにあるのだろう。人間が個々の思考や志向で、唯一無二の「私のプログラム(プロセス)」を楽しめるようなエンターテインメント。そのためにはインタラクティブに向き合えるシステムであること。

謎解きは、未だ道半ばではある。

だが、彼の考える「インタラクティブコンテンツを使った、次世代エンターテインメント」が、人々の思考を開放し、(お仕着せでない)自由な発想と唯一無二の自分という存在や思考を表現し楽しむツールを提供する。そしてその発想から地球的課題をも解決する思考につながる。そんなことを楽しめる新しいゲーム(?)、次は、そんな「モノ」が形になって我々の前に現れるのを、期待してみたい。

This article is available only in Japanese.