前週から続く、(株)TM Future 竹内美奈子氏によるブログ記事。北野流マネジメントに迫ります。

BLOG1: 2015.10.13

ソニーCSLにみる「北野流マネジメント」を紐解く (後半)

〜 北野流マネジメントによる組織体。チームCSLが奏でるのは「ジャズ」セッション 〜

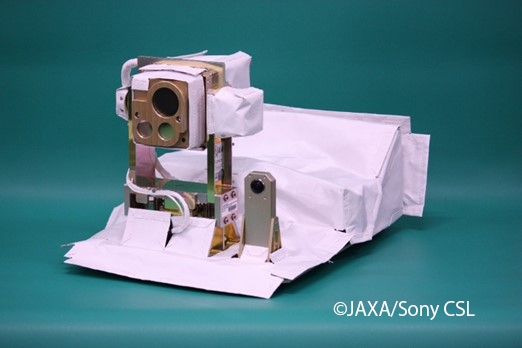

「北野流マネジメント」その5.「研究者の環境」に拘り、そして、人並み外れた「ネットワーク」によりオポチュニティを提供する。

トップマネジメントである北野さんの仕事に、「研究者の環境作り」がある。もちろん研究者それぞれがやりたい研究を思う存分自由にできる環境を整えるということであるが、それは必ずしも潤沢な機材や資金ということではない。むしろ巨大で高額な装置を自前で持たなければできない装置依存型の研究はソニーCSLでは適さないという。ただ、必要なら、研究者が他と提携や共有をしたり、外部資金を獲得したりという、ネットワークも「自分で切り開く」ことを求める。「お金が少し足りないくらいの方が、頭を使って知恵を絞る。」それが、北野さんの持論でもある。

とはいえ、ここ一番の時には、人並み外れた発想と「ネットワーク」を発揮して彼らの環境を仕立て上げるのが、北野さんの北野さんたる所以である。例えば、昨年のニューヨークでのシンポジウム。驚いたことに、彼らが研究成果の発表の場として選んだのは、なんと「MoMA NY」(ニューヨーク近代美術館)である。これは、ソニー本体と北野さん自身という組織と個人の「ネットワーク」の相乗効果の産物だったという。このシンポジウムに対して浴びた現地ニューヨークでの賞賛もさることながら、最も効果があったのは、研究者たちのモチベーションだという。大学でもなく、国際会議が普通に行われるコンベンションセンターでもなく、最先端の「アート」のお披露目の場でもある「MoMA NY」を彼らの舞台に仕立て上げることにより、彼らは、自らより高い要求水準を設定し、クリエイティビティを発揮し、社内コンペティションを競い合った。そのことにより研究者たちが最高の舞台に値する議論と準備を重ね成果を発表、結果として非連続な成長を遂げたと振り返る。

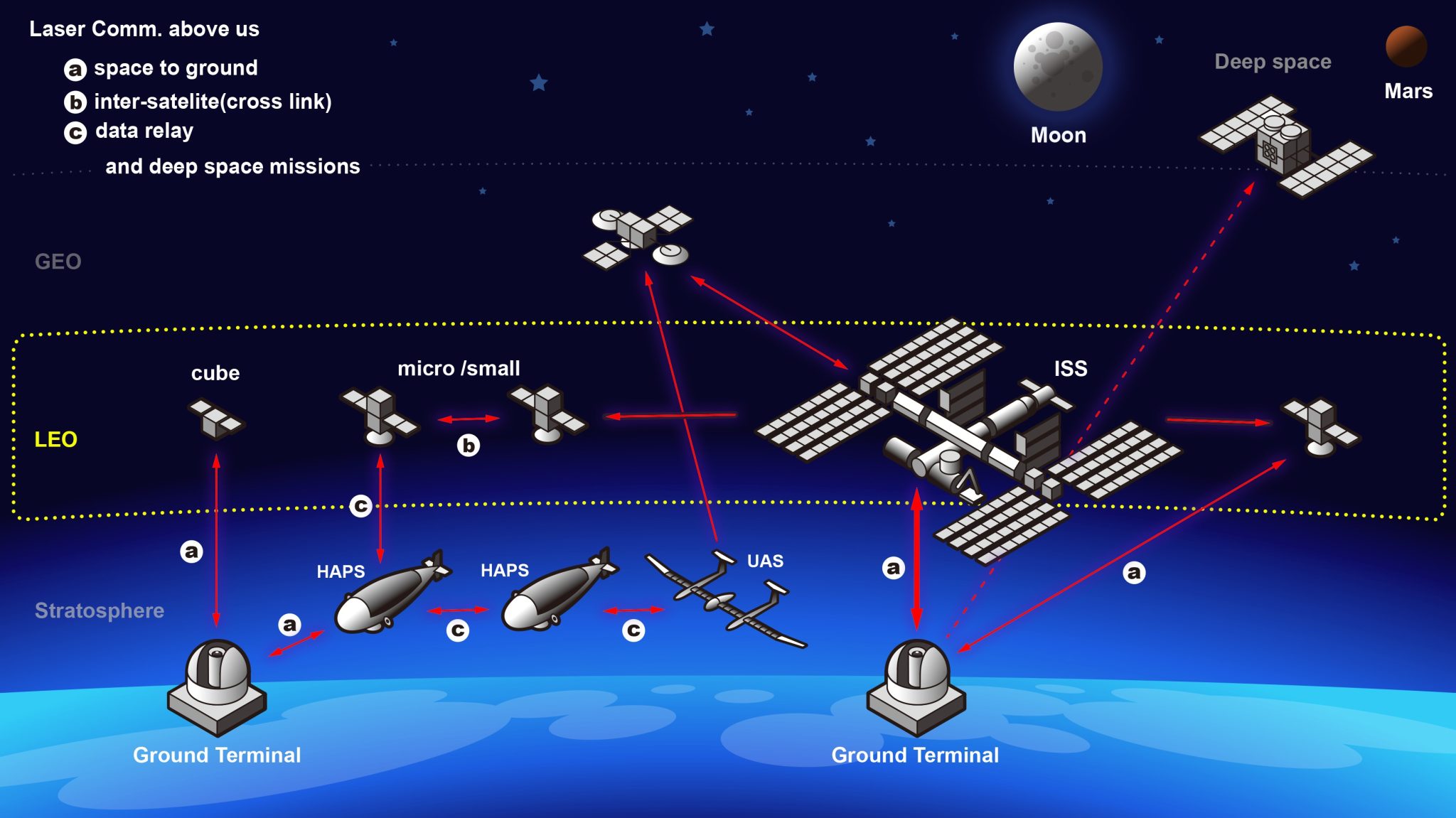

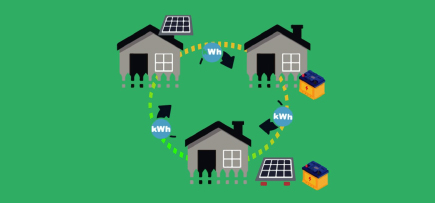

また、「世の中に還元する」という意味において「ビジネス」へのEXITにこだわる研究所ソニーCSLの一つの顔としても、ソニー本体の存在と合わせて、北野さんの「ネットワーク」は欠かせない。彼の秀逸なチャネルの存在が、研究者たちに「ビジネス」オポチュニティを提供するという意義は大きい。

ソニーの事業への貢献(を出向者やテクノロジープロモーションオフィスが主導してコーディネートすること)もさることながら、研究の成果を事業やビジネスとしてEXITさせる場を(ソニーとも合意のうえに)フレキシブルかつ、最適化するための縦横無尽のネットワークを北野さん自身がもっているのだ。いわゆる「人脈」をつくる、信頼に値するネットワークを構築するということの意味や不断の努力やその人が持つべき人間力を、賢明な読者は理解されていると思うが、それこそが北野さんの強みであり、アイデンティティである。(そして、ご本人はそれも楽しそうである。)その自らの資産をフル活用してこそ、モチベーターでもあり、ビジネスインキュベーターとしての北野さんが存在しうるのである。

「北野流マネジメント」その6.普遍的なビジョンを掲げ、ミッションを要求する意味を問う。

Act beyond borders「越境して、行動する研究所」。これは、北野さんが社長になった時に掲げたスローガンである。前述のような、ソニーCSLが向かうべき壮大な人類のテーマは、自分の研究領域だけで解決できるものではないし、北野さん曰く、そもそもが学際も国境も人間が作ったアーティフィシャルなものに過ぎず、自ずとひとつの領域内に留まる意味はない。

そして、ソニーCSLの研究者には(論文を書いて終わりではなく)研究を自ら世に届けるべく行動をすること、できる限り自己完結することを求めるという。そこにも、「研究者は、自分の研究が世の中に使われ人が喜ぶ姿を自身の目で見るべきであり、研究に対する世の中の想いや願いを汲みとるべき」という、北野さんの強い思いがある。

その背景には、「この自由な環境で、ある程度ギャランティーされ、思う存分好きな研究ができるということは、非常に恵まれていることである。その環境にいる研究者には、自ら道を切り開くと共に人類の未来を切り開く責任がある。」と言い切る揺るぎない彼の信念がある。

世界で唯一無二かつ、研究者一人ひとりが自ら道を切り開くことのできる環境の提供に心血を注いでいるという自負と、そのトップとしての彼自身の責任として、メンバーにそういった使命感を問う。これこそが、ソニーCSLが世界最高水準を目指す研究者を擁し、個として立つ多様で多才な研究者たちの集合体であるチームとして、それをマネージする北野さん自身の使命である。

「北野流マネジメント」その7.自ら「目利き」した人財の研究を、組織としてギャランティーする。

ソニーCSLのミッションとして、ホームページや様々な記事で語られ、北野さんからも何度も口をついて出る「世の中に貢献する」こと。

かといって「使命感」だけでもないという。「それはあるけど、でも『なんかわからないけど、すげえ面白い。』『なんか変だけど、わくわくする』ことも必要」だという。新しいアイデアや誰にもない発想は、使命感だけでは出てこない。その両方が必要なのである。「へんだけど面白い」ものの先に、人間のクリエイティビティやアートとして「ものになる」もの、その「目利き」をするのも北野さんならではの仕事である。

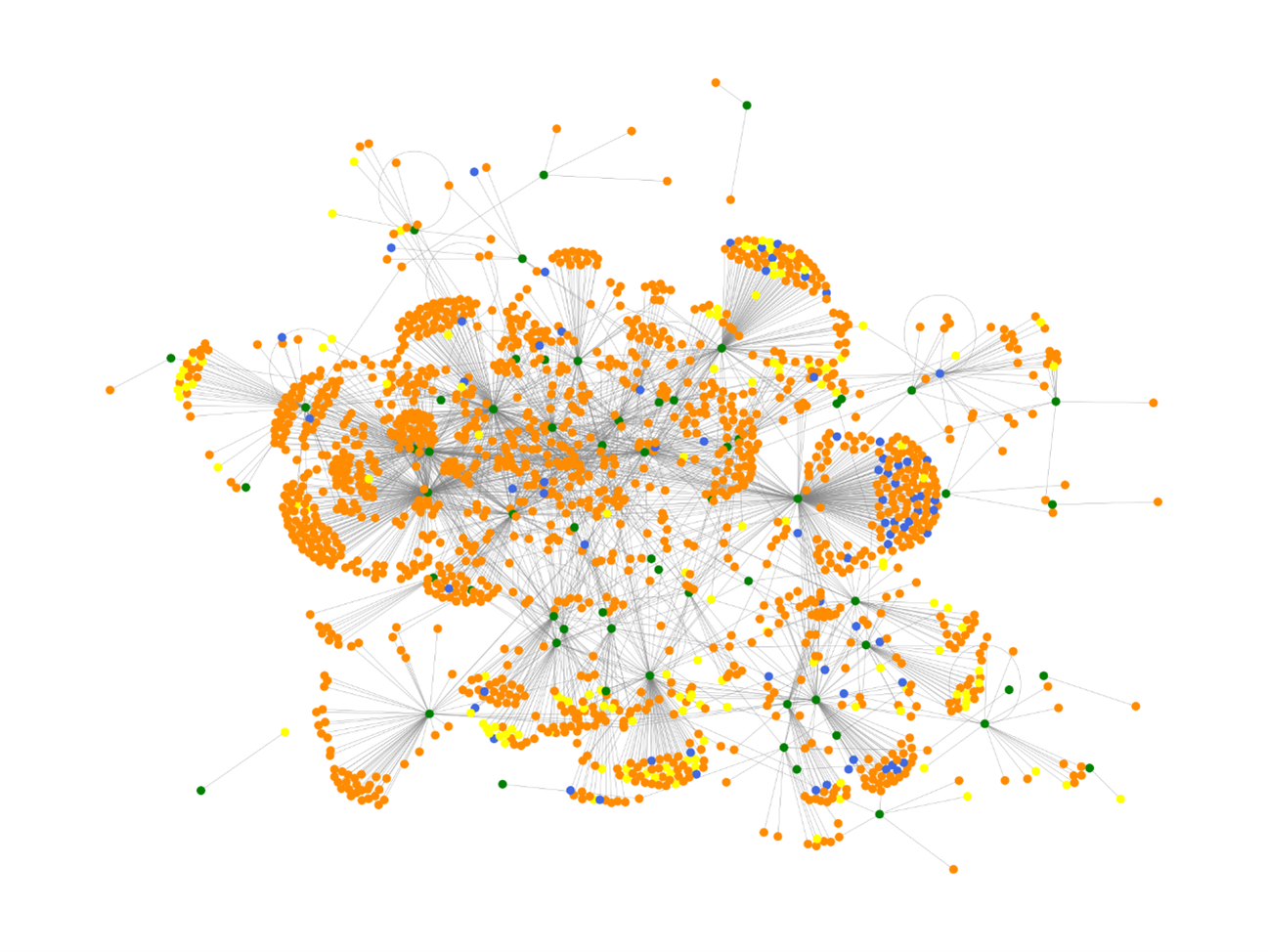

ここまでくると、ではいったい、彼ら、一見個々ばらばらなスペシャリテイをもつ研究者たちが、「カオス」でありながら、このソニーCSLという組織にいる意味は何なのだろうか?

彼らは、ソニーCSLにいてこそ、自分の研究と世の中を結び付ける共通のミッションに共感し「内発的動機づけ」を得る。またソニーCSLは、彼ら個々のテーマに応じた時間軸を見極め、彼らの研究活動を長期的視点でギャランティーする。そして、壮大なテーマに取り組む彼らは自分の領域だけでは解決しえず、時に連携しチームとして活動する。そしてソニーCSLは、彼らが成果を世に問うためのビジネスインキュベーションのアクセラレーターとしてネットワークも提供する。 当然ながら、組織としては投資判断としての「目利き」も必要で、多くのステークホルダーからその絶大なる信頼を得ているのが、北野さんでもある。

「北野流マネジメント」その8.「内発的動機づけ」と組織コンセプトを近づける。そして、敢えて「セルフオーガナイズ」を促す。

では、敢えて、ソニーCSLをひと塊りの組織として見るとどんな「組織文化」を持つのだろうか?

北野さん曰く、「どちらかというと『ジャズ』だよね。」

あくまで「カオティックな連動」なのである。

オーケストラでもないし、僕が指揮者でもない。譜面があるわけでもなく、オーガナイズドされた連携ではない。切り口によって誰かと誰かが連動するし、想定外の連動もあるし、アドリブや即興もあり、意外な人が意外な発言をして、それが「面白い」。

「それを、促したり、わざとのせたりするんですか?」と訊くと、「いやー、僕は楽しんでるだけだから。勝手にみんながやってくれるんですよ。」そういいながら、そういうセルフオーガナイジングそのものを、促しておられるのだろう。彼らの「内発的な動機付け」とソニーCSLの方向性やコンセプトとをどう近づけていくか、個々の研究者の発想や目指していくものに入りこんでいかないと、コンセプトを掲げたところで形骸化する。あっという間に個々ばらばらになり空中分解してしまう。その緊張感をも表に出さずにいながら、北野さんは、そういうセンシビリティをもつ「メンター」でもあるといえる。

この研究所の将来

最後に、研究所としての将来を訊いてみた。

「世の中に還元する」ということに近い所にあり続ける。ビジネスとしての研究所として自律心・独立心をもち、一人ひとりが他人に依存しない。チームは大切であるが、最終的には一人ひとりが独り立ちして壮大な問題や困難に立ち向かえる自律的なメンバーの集合体としての研究所であり続けること。

「将来」ということをお聞きした時、北野さんの顔が少年のように綻んだ。「僕がやってるかなんてわかんないしね。」北野さんあってのソニーCSLと誰もが認めるところである一方で、北野さん自身のリーダーシップ哲学のなかには、「自分より優秀な人を招き入れること」、「自分がいなくても機能するチームを作ること」がある。前者はもしかしたら既に実現したと密かに微笑まれたのかもしれないが、後者は果たしていつがターゲットなのだろうか? Beyond Dr.Kitano たる存在が現れ、北野さん自身が夢見る「サンセットの見える海辺で、引き籠って、研究三昧」の毎日が晴れて実現する日が来るのか? いやいや、その前に、「研究者のパトロン投資家として成功する」方が先かもしれない。

インタビューを終えて。

インタビューを終えて、もう一つに質問をしてみた。これまでも何度かご意見をお聞きしたことがあるのだが、「基礎研究や長期的な視点での研究が、特に企業内研究所からはどんどんなくなってきていますが、どこの研究所のトップも悩んでいらっしゃるようで、私も相談を受けています。そのような企業内研究所のトップにはどんなことを伝えてあげたいですか?」その答えは、「・・・オープンハウスに来てみて下さい。」とのことだそうです。こういう瞬間芸としてのPRのうまいところ、それも北野さんの特技である。オープンハウスは事前登録制につき、申し込みは既に締め切られていますが、今後、オープンハウスの模様も記事化を予定していますので、この先の連載もどうぞご期待ください。

This article is available only in Japanese.