Tokyo Research

ミュージック・エクセレンス・プロジェクト

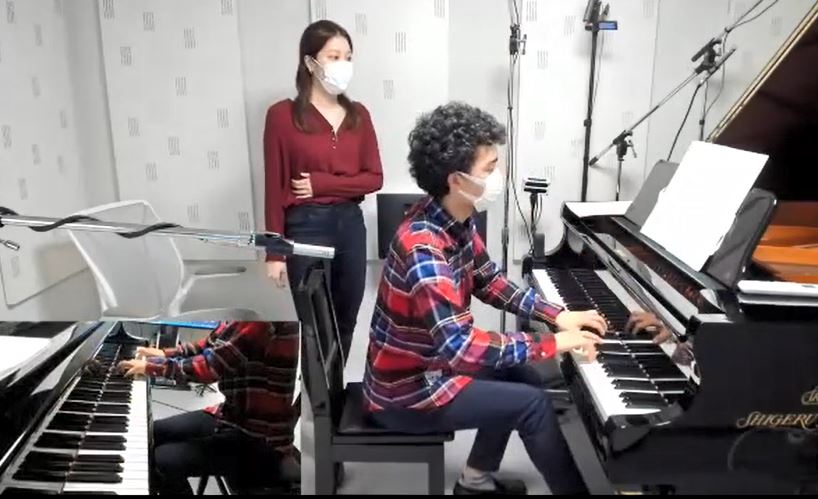

3月のマスタークラスの様子

ソニーCSLは、2020年7月30日に音楽芸術活動に携わるアーティストの成長を支援する「ミュージック・エクセレンス・プロジェクト」を立ち上げました(プレスリリース)。このプロジェクト初の取り組みとして、10代のピアニストを対象とした身体教育と芸術教育を包括的に提供するアカデミープログラムを2020年8月1日より展開しています。音楽表現の高みを追求し、技術と精神両面の持続的向上につなげる包括的なピアノ教育プログラムは世界初の取り組みとなります(アカデミープログラム詳細)。

3月には、2回目となるマスタークラスを実施。今回もオンラインレッスンとなりましたが、その様子を音楽ライターの高坂はる香さまに取材いただきました。

身体教育、芸術教育は、大切な両輪

―演奏テクニックとは、あくまで、心に思い描いたアイデアを音にしていくための手段にすぎない。鍵盤を操る完璧な技術を手に入れたところで、楽譜から豊かな音楽を読み取ることができる感性がなければ、意味はない。

これは、テクニック重視のピアノ教育に警鐘を鳴らす意味で、しばしば言われることです。しかしだからといって、テクニックが不要なはずはありません。

世界で活躍するあるピアニストは、頭に思い描いた表現を音にしようと思えば、幼少期からみっちり教え込まれ身につけたテクニックのおかげで、指が勝手に動いていく、と話していました。自分だけの音楽を思い描く豊かな感性、それを鍵盤を操って音にする技術は、ピアニストにとって、大切な両輪です。

「ミュージック・エクセレンス・プロジェクト」は、10代のピアニストを対象に、そんな二つの面からの教育―身体教育、芸術教育を包括的に提供するプログラムです。

一般的なピアノ教育と少し異なるのは、身体能力や精神的な強さのために、脳や身体の働きの科学的な分析から、より効果的な教育を行うことが追究されているところでしょう。ディーナ・ヨッフェ先生という世界水準のピアニストによる指導に、この科学的視点からの指導が加わることで、前述の“両輪”を形成していくことになります。

今回は、2020年8月にスタートしたこのプロジェクト1期生が受講した、ヨッフェ先生によるレッスンの様子を見学しました。

無感情な音は一音でも見過ごさない、ヨッフェ先生のレッスン

コロナ禍でヨッフェ先生の来日が叶わず、昨年12月に続き、再びオンラインという形で実施された今回のレッスン(ヨッフェ先生のレッスン月以外は、毎月1回、アシスタント講師による対面レッスンが実施されています)。

東京側のレッスン室には、3本のマイク、そして右サイドだけでなく左サイドにも、バスの指使いを確認するためのカメラが設置されています。ヨッフェ先生側のレッスン室にも、研究所で用意したスピーカーとマイク一式が設置され、申し分ないオンラインレッスン環境が整っています。

今回は、9人の一期生の中から、お二人の受講生のレッスンを拝見しました。

・松岡侑さん

はじめの課題となったのは、バッハの平均律第2巻より第11番。すぐに弾き始めるのではなく、まずは話をしましょうというヨッフェ先生。

ヨッフェ先生

「バッハの楽譜に書かれていることが何を意味しているのかを理解しないといけません。それによって、この曲に適したテンポ、アーティキュレーションが決まります」

実際に弾き始めると、ヨッフェ先生は、一音一音をちゃんと発音し、次の音につなげることが大切だと力説します。その音を鳴らすための指の使い方を、できるようになるまで、とにかくしつこく(!)、時間をかけて丁寧に指導していました。

続いて課題となったのは、ショパンのエチュードOp.10-10。松岡さんの演奏を聴いたヨッフェ先生が指摘したことは……。

ヨッフェ先生

「書かれているアーティキュレーションを、丁寧に反映させていきましょう。そして、楽譜を見て何が表現されているのかを読み取ることについて、もちろん私からアドバイスできることもありますけれど、本来、そこはあなたの仕事ですよ」

「耳が4つあるかのように自分の音を聴いて!」

「日本人はシャイだから、演奏が表情に乏しいなんていわれます。でも、大切なのはショパンと自分だけの関係だというのに、なにをシャイになる必要があるの?」

アドバイスを受けて、レッスンの始まりと終わりで、松岡さんの演奏が見違えるように変わっていきました。

・大滝知椰さん

大滝さんのレッスンも、まずはバッハの平均律から、第1巻第13番。

演奏を聴いて、「最初のフーガのテーマから何を感じているの?」と問うヨッフェ先生。たったいくつかの音によるフレーズですが、先生は無感情な音が一つでも挟まれば絶対に見過ごさず、しっかり歌われるまで何度も繰り返すよう求めます。

ヨッフェ先生

「もしかしたらあなたにとってこの歌い方はやりすぎと感じるかもしれないけれど、こうした表現もしようと思えば可能であることが、まずは大切です」

「バッハを弾くには、バロックの様式感を理解しないといけません。インターネットで、バロック美術をぜひ見てください。そのイメージを思い浮かべることで、音が上昇し、下降するという、バロック時代の芸術表現が理解できると思います」

翌日の課題は、ベートーヴェンのピアノソナタ第10番第1楽章。演奏を通して聴いて、ヨッフェ先生はこう話しました。

ヨッフェ先生

「音楽的には、あなたの表現は全て正しいと思います。そこで技術的な問題に目を向けると、いいところもあるんだけれども、時々うまくいかないところもある。

そこでうまくいかない部分を、どう改善していけばよいか。1小節ずつ私が説明することはできませんから、私がお話しする根本的なことを、自分で全体に反映させていかなくてはいけませんよ」

指を自由に動かすことのできる体の位置、腕や肘の置き方の改善、左手が緊張してしまうことの解消など、技術的に必要な改善点をアドバイスするヨッフェ先生。

こうした一連の指摘を、古屋晋一研究員が見ていて、ヨッフェ先生にどうしてそこを注意されてしまうのか、体の機能を科学的に理解している別の視点から、補足のアドバイスを与えていくのが印象的でした。

モニター越しに指導を受ける生徒の大滝さんと、指導サポートを行う吉岡先生

***

科学的サイドからのアドバイスが、効率的な成長を促す

ヨッフェ先生は基本、受講生たちを、どこが良くなかったのか、なぜそうなってしまったのかに自分で気がつけるように導いていました。

一方で、先生はベテランの指導者ですが、やはりアーティスト。そこで重要になるのが、言語化されにくい点について、科学的サイドからのアドバイスが加えられること。これにより、問題の解決が効率的に行われるわけです。

さらに各受講生は、レッスンの前後に、ソニーCLSが開発した「Physical Education for Artist Curriculum(PEAC)」を用いて、演奏技術の測定を行います。これは、鍵盤の動きの千分の一の解析をはじめとするさまざまなデータに基づき、タッチを可視化したり、演奏中の姿勢や動きの癖を解析するというプログラム。

演奏技術の測定を行う生徒の木本さん

Physical Education for Artist Curriculum(PEAC)詳細

これはつまり、レッスンを受け続ける1年間でどのように受講生の体の使い方が変化していくのかが記録されるということ。そのデータを蓄積することで、受講生が自らの変化に気づくことができるだけでなく、今後のピアノ教育のより効果的なあり方を見つけることにもつながります。

数年後、どのような結果が出ているのか。長い目で見て、興味深いプロジェクトです。

(文章=高坂はる香)