Tokyo Research

ミュージカル・ディレクター インタビュー

ミュージック・エクセレンス・プロジェクト

アカデミープログラム初のマスタークラス開催

ソニーCSLは、2020年7月30日に音楽芸術活動に携わるアーティストの成長を支援する「ミュージック・エクセレンス・プロジェクト」を立ち上げました(プレスリリース)。このプロジェクト初の取り組みとして、10代のピアニストを対象とした身体教育と芸術教育を包括的に提供するアカデミープログラムを2020年8月1日より展開しています。音楽表現の高みを追求し、技術と精神両面の持続的向上につなげる包括的なピアノ教育プログラムは世界初の取り組みとなります(アカデミープログラム詳細)。

開始から5回目のレッスンとなる12月には、アカデミープログラムのミュージカル・ディレクターであるディーナ・ヨッフェ先生によるマスタークラスがオンラインで実施されました。生徒の皆さんにとっては、世界的な演奏家・指導者である先生から直接指導を受けることのできる大変貴重な機会となりました。レッスン終了後、所感をヨッフェ先生にお伺いしました。

Q:とうとう第一回目のマスタークラスが開催されましたね。

私はこの素晴らしい瞬間を長い間待っていました。本来であれば、オンラインではなく、実際に対面してのライブレッスンを誰もがもちろん期待していましたし、準備もしておりました。オンライン開催とはなりましたが、これを実現したいと思って下さった素晴らしいチームのおかげで、とにかく実現できて本当に良かったと思っています。古屋さん、愛すべき私のアシスタントの皆さん、プログラムをサポートしてくださっているソニーCSL、そして素晴らしい楽器を提供してくださった株式会社 河合楽器製作所ですね。

Q:この初回レッスンを終えたところで、現在のアカデミープログラムへの感想をお教え下さい。

ミュージカル・ディレクターとして、また講師として、私がこのようなプロジェクトに参加するのは初めてなのです。本当に新しいことを始めたと実感しておりますし、このアカデミープログラムが日本で、そして将来的には多くの国で、評価され認められていくことを願っています。

Q:レッスンはとても充実していたと思いますが、生徒たちの様子はいかがでしたか。

若い音楽家の皆さんは、全ての先生方や私のアシスタントの助けを借りて、とてもきちんと準備がされていました。このレッスンを真剣に受け取ってくれていて、本当に嬉しいと思います。最初のレッスンの時から、生徒たちは非常にやる気を見せてくれましたし、勉強したいと示してくれました。とりわけ、世間の有り様がこんなに厳しく、レッスンは全てオンラインという状況にあって、いつも以上に彼らのやる気、集中力、努力に感謝するばかりです。レッスンを成功させるために、とても重要な、とても良いスタートを切れたと思います。

Q:おっしゃる通り、厳しい状況のためオンラインでマスタークラスを開催することになりました。このマスタークラス以外にも、先生はご自身でオンラインレッスンをされているのでしょうか?

2020年の4月ごろからオンラインレッスンを始めたのですが、すでに地元の生徒はもちろんのこと、世界中の生徒に数多くのオンラインレッスンを提供してきました。ロックダウン期間中は、ドイツの生徒にもオンラインレッスンをしていました。このような状況では、彼らを助ける方法は他にはありませんでしたからね。

私としては、オンラインで教えるのがライブのレッスンよりも難しいのは言うまでもありません。加えて、私はテクノロジーの大天才とは言えませんけど、手伝っていただきながらも異なったITプラットフォームを使う授業のやり方を勉強するのは、とても興味深いことでした。

そして、映像と音声の両方で最大のクオリティを見出すことができたと思っています。

Q: オンラインレッスンならではの特徴はありましたか。

芸術的な観点から見て、どのようなクオリティであれ、ライブ演奏と同様の印象を与えることは不可能です。録音とライブ演奏とは全く別物ですから。ですが、今回のマスタークラスに限って言えば、音声面に関してはやれることの九割がやれたと思っています。

また、ピントやカメラビューの変更が可能なのもオンラインレッスンの利点ですね。身体的な問題点や技術的な問題点をより正確に、即時に見られますので、生徒の注意を譜面やアーティキュレーションに集中させられます。

Q: ヨッフェ先生は世界的に有名なピアニストであると同時に、指導者としてもご活躍されています。若いピアニストの教育・指導・育成については、どのようなお考えをお持ちですか。また、指導する際には、ピアニストのどのような面を最も伸ばそうとしていらっしゃるのでしょうか。例えば、生徒の個性、練習習慣、文化的背景、国籍などを考慮していますか。

国籍については、「私たちの国籍は音楽家です」と表現できると思います。 本当にそう感じていますよ。 そして、それによって私たちがひとつになることができる、素晴らしいことです。 私たちはみな音楽家、私たちの言語は音楽なのです。

Q:素晴らしいお言葉ですね。その他の点については。

今回のマスタークラスではこのレッスンが初対面の生徒たちなので、生徒たちの個性を語るのはとても難しいです。今回のオンラインレッスンで私が最初に決めたのは、まず生徒に演奏時間を与えることでした。そうすることで、私自身も彼らに対する理解が深められるだろうと思ったのです。レッスンを始める前に少し演奏してもらうことで、生徒の個性を理解し、肉体的な問題点を探る助けにしました。

最初のレッスンでは、私のアドバイスに対する生徒さんの反応の速さを見ることができました。生徒たちの技術や諸々の重要な事柄を上達させる現実的なやり方もアドバイスしたいので、どうやって練習しているか、私に見せてくれるよう常に頼み続けました。

同時に、これらのことは、事前にアシスタント講師の皆さんが若い音楽家たちとどのような仕事をしていたのかを理解するのにも役立ちましたね。

Q:松下先生、吉岡先生、西尾先生、吉武先生、尾崎先生、鯛中先生らのアシスタント講師の皆さんが、今回のマスタークラスの前から生徒を指導されていますね。

そうです、アシスタント講師の方たちはみんな定期的に生徒に指導を行い、演奏を聞いておりました。生徒と話をしていると、私のレッスンの前にどんなことがあったのか、どのように楽譜と対峙してきたのか、アシスタント講師とどんな議論をしていたのか、極めて明瞭にイメージすることができました。そのため、若い生徒とのレッスンで何をすべきか、アシスタント講師に明確なメッセージを送ることができました。

Q:次世代の指導者を育てるというのは、まさにこのアカデミープログラムのテーマのひとつとなります。

私が自分のレッスンで深く議論してきたのは、異なる音楽形式に於ける構造、技術上の問題、様々な作曲家の作品での対位法を聴く力、バロックから現代音楽まで及ぶ様式的な特徴を見分ける力、などです。

そしてもちろん、音楽の解釈において最も重要な部分である「音」についても勉強し、語り合います。

さらに、アシスタントを含めた私たち全員で、若い学生をどのようにサポートしていくかを話してきました。

Q:このアカデミープログラムのもう一つのテーマは、テクノロジーを身体教育に取り入れ、芸術教育と組み合わせることにあります。

古屋さんが初めてこのプロジェクトを紹介してくださった時のことを覚えています。私は懐疑的ではなかったものの、「そうだけど、どうやってそのふたつを融合させるのだろう、そもそもこれはどういうことなんだろう」と思っておりました。このプロジェクトの説明を何度も受け、自分のものとして理解するまでに、時間はかかりました。

Q:そして、アカデミープログラムのミュージカル・ディレクターにお就きになられたわけですね。

ヴィルトゥオーゾ(音楽の名手)になるまでの過程は、その人の先生からの影響が非常に大きく、現在、特にアジアでは、子供のレパートリーが非常に難しくなっています。 技術的には素晴らしい演奏をすることもありますが、その体は石の欠片のようなものなこともあります。急に体が痛くなって、レッスンを中断せざるを得ない生徒を持った経験もあります。

そこで、状況や将来の可能性について色々と考えた結果、このアカデミープログラムは世界初の、画期的な素晴らしいアイデアであると信じるようになりました。ですから、私はこのプロジェクトに参加することに「イエス」と言ったのです。とはいえ、そんな結論に至るまでには時間がかかりましたね。

Q:第一回目のマスタークラスを終えた時点で、今後はどのようにレッスンが進んでいくとお考えですか。

年末にかけて、古屋先生のマスタークラスについてのコメントを読んで、今後のレッスンに向けて、この教育プログラムが肉体面から何をしているのかを把握したいと望んでいます。アシスタントの先生方も同様の作業を是非とも行っていただきたいです。彼らもこのアカデミープログラムでの私の生徒でもありますから。それだけでなく、次の授業で実践したい新しいアイデアもあるので、古屋さんや先生方と内部での会議を重ねていきたいと思っております。

Q:受講生の皆さんへ、アドバイスをお願いします。

このプロジェクトに参加している全ての皆さんの成功を願っています。 第一期終了の時には、このプロジェクトに参加している生徒たちのコンサートを開催することがとても重要だと思います。個人レッスンだけでなく、お互いを知り合い、お互いの演奏を聴き合あう生徒同士のコミュニケーションも大切です。これにより、私たちもレッスン中だけではなく、ステージ上での演奏を聞くことで、上達の様子を見ることができます。

私がモスクワ音楽院にいた頃は、生徒同士で演奏したものでした。これは参考になりましたし、貴重なことでもありました。私にとっては、他の偉大な教授の下で勉強しているの他の音楽家を聞いたり、その人たちの見解を知ることで、とても参考になりました。また、他の人が演奏している時に「もし自分が指導していたら、この演奏に対してどんな批評をするだろうか」と考えるのが大切でした。指導者モードに入っているときは、ただ聴いているだけではないのです。この演奏家はどうしてこんなことやあんなことをしているのだろう、と考えてもいます。アカデミープログラムの皆さんにも、ぜひこんな友好的な切磋琢磨をしていただきたいと思います。

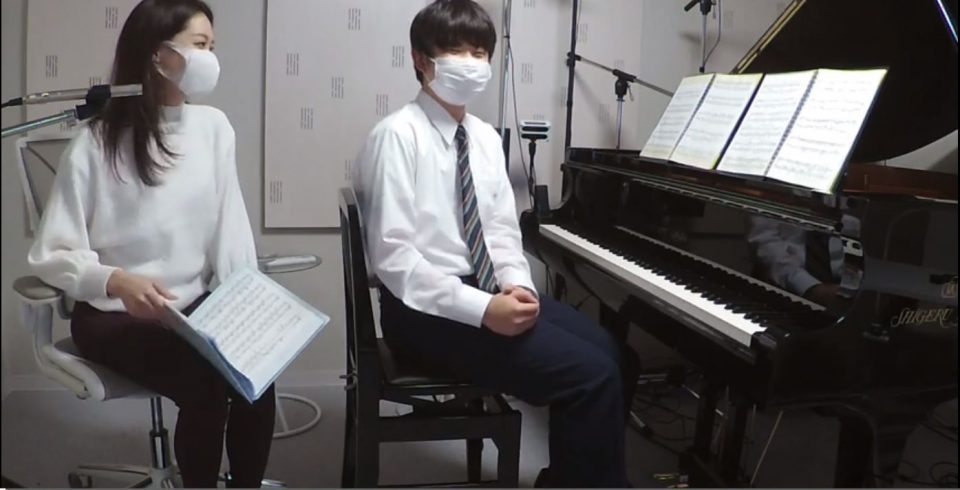

マスタークラスの様子(モニター越しに指導を受ける生徒の山崎さんと、指導サポートを行う吉岡先生)

マスタークラスの様子(モニター越しに指導を受ける生徒の山崎さんと、指導サポートを行う吉岡先生)