Sony CSL Open House 2018

ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)は応用可能な基礎研究により人類・社会の発展に貢献することを目的に1988年に設立され、今年で30周年を迎えました。これを記念し、2018年10月23日(火)- 24日(水)の2日間、ソニーCSLにてオープンハウス2018を開催し、2日間で社内外から約2000人の参加者が集いました。

受付を済ませると、ソニーCSL社長 兼 所長の北野のメッセージが出迎えます。

3階の展示の様子

高安秀樹は、「金融市場におけるディーラーの戦略分析」のテーマで、為替ディーラーの売買注文の動きが分子の動きと似ていることなどを例にとりつつ、物理学の考え方を用いて金融市場戦略を人工知能(AI)が策定することの有効性と将来性を分かりやすく説明していました。

高安秀樹は、「金融市場におけるディーラーの戦略分析」のテーマで、為替ディーラーの売買注文の動きが分子の動きと似ていることなどを例にとりつつ、物理学の考え方を用いて金融市場戦略を人工知能(AI)が策定することの有効性と将来性を分かりやすく説明していました。

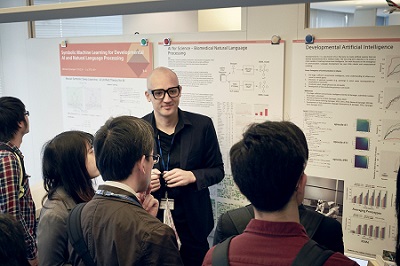

ミカエル・シュプランガーは、「Symbolic Machine Learning for Developmental AI and Natural Language Processing」のテーマで展示。人の新生児が新しい経験をすることにより、新しい現象を説明しようとして自発的に言語習得していくように、AIロボットも自発的に言語習得していくという発達的なAIを紹介。言語はどのようにして生まれ進化してきたかを解明する取り組みです。

ミカエル・シュプランガーは、「Symbolic Machine Learning for Developmental AI and Natural Language Processing」のテーマで展示。人の新生児が新しい経験をすることにより、新しい現象を説明しようとして自発的に言語習得していくように、AIロボットも自発的に言語習得していくという発達的なAIを紹介。言語はどのようにして生まれ進化してきたかを解明する取り組みです。

古屋晋一は、「音楽演奏科学センター」というテーマで、脳と身体の動作原理に基づいた適切な身体の使い方や練習法・指導法を研究することにより、音楽家の故障を予防し、さらには演奏表現の進化とそれを持続可能なものにする狙いを説明。ピアノを使ったデモを奥貴紀とともに行いました。

舩橋 真俊は、「協生農法 -人間による生態系の拡張」をテーマに、この地球を真に持続可能な軌道に戻すには、今の食糧生産のシステムである慣行農法を根本的に改革する必要があること、そのためには生態学と農学の科学的な定式にのっとり、テクノロジーを使った農場での実践と実験室での解析をお互いにフィードバックさせるような試みがますます重要になることを説明していました。ハーブの香りに満ちた展示スペース内で、南智之らとともにARを用いたデモなども行い、来訪者からはこの農法の実践を視野に入れた具体的な質問も出るなど、関心の高さが伺えました。

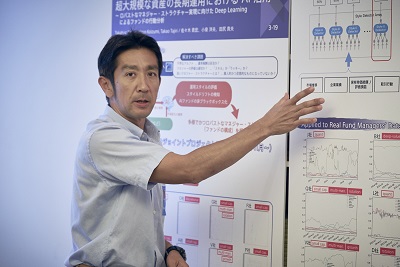

佐々木 貴宏は、「超大規模な資産の長期運用におけるAI活用 – ロバストなマネジャー・ストラクチャー実現に向けたDeep Learningによるファンドの行動分析 -」というテーマで、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)とのプロジェクトである国民年金資産のAI支援運用について、原理的施策とより高度な運用を現実化させる方向性について紹介しました。

佐々木 貴宏は、「超大規模な資産の長期運用におけるAI活用 – ロバストなマネジャー・ストラクチャー実現に向けたDeep Learningによるファンドの行動分析 -」というテーマで、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)とのプロジェクトである国民年金資産のAI支援運用について、原理的施策とより高度な運用を現実化させる方向性について紹介しました。

オープンハウス初日にプレス発表された「ICカードを利用した仮想通貨ウォレット」の展示。福原寛重は、その仕組みである、ICカード内部での鍵の生成、安全な保護、署名処理などについてデモを通して紹介しました。

オープンハウス初日にプレス発表された「ICカードを利用した仮想通貨ウォレット」の展示。福原寛重は、その仕組みである、ICカード内部での鍵の生成、安全な保護、署名処理などについてデモを通して紹介しました。

吉田 かおるは、「食と薬の境を探る」のテーマで、分子生物学など多角的アプローチで進める研究の成果を基に、中医薬膳の考え方をベースに食養を考えることが欠かせないと訴えました。

茂木 健一郎は「脳の情報処理、知能、意識、個性」をテーマに展示。多くの方から質問を受けていました。

茂木 健一郎は「脳の情報処理、知能、意識、個性」をテーマに展示。多くの方から質問を受けていました。

2階の展示の様子

暦本 純一「Human-AI Integration」のブースでは、既存のスマートスピーカーに声を発せずに口パクに命令できる無発生音声インタラクションのデモと、テレビの映像を認識してその映像の周辺映像を自動生成してテレビ周辺に映すという深層学習を利用した視覚体験拡張システムの二つのデモがあり、いつものことながら大賑わいでした。

アレクシー・アンドレは、「空間を飾る音楽」というテーマで、音楽を聴く人が「時間」のみならず「空間」をも実際に歩きながら楽しめるという新しい音楽の楽しみ方を提案し、次世代エンタテインメントの可能性を示しました。

アレクシー・アンドレは、「空間を飾る音楽」というテーマで、音楽を聴く人が「時間」のみならず「空間」をも実際に歩きながら楽しめるという新しい音楽の楽しみ方を提案し、次世代エンタテインメントの可能性を示しました。

笠原 俊一は、Super + Perception(知覚)の造語からなる「 Superception」(スーパーセプション)という工学的に知覚や認知を拡張・変容させる研究に基づき、インタラクティブシステムを制作。それによる知覚能力強化や、他者との共感を生み出すことを試みています。この日は、自分の意志によって身体が動く前にコンピュータによって「動かされた」としても、その行為を「自らが行った」と知覚することがあるという知覚の境界を体験できるデモが大好評でした。

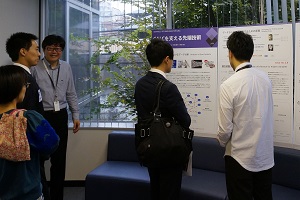

来訪者アンケート回答で人気だった「CALCを支える先端技術」を説明する磯崎 隆司(写真左から3人目)。ソニーCSLが開発した独自のAI技術「CALC」は、現在、株式会社電通国際情報サービス、クウジット株式会社、ソニーCSLの3社により製品化され、大規模データ解析サービスとして事業展開しています。

来訪者アンケート回答で人気だった「CALCを支える先端技術」を説明する磯崎 隆司(写真左から3人目)。ソニーCSLが開発した独自のAI技術「CALC」は、現在、株式会社電通国際情報サービス、クウジット株式会社、ソニーCSLの3社により製品化され、大規模データ解析サービスとして事業展開しています。

他の展示

「ソニーCSLの研究成果や技術を売り込む」というテーマの展示(右)。((左から)テクノロジープロモーション&デプロイメントオフィスの松阪 郁子、夏目 哲、柏 康二郎)

この他、オープンエネルギーシステム(OES)プロジェクトからは再生可能エネルギーを主電力源とする安定的な電力システムの開発と事業化の方向性について説明し、データサイエンスラボ(DSL)はソニーグループ内でのデータ分析教育の提供内容を紹介していました。また、ソニーCSLとソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との共同プロジェクトである「Cybernetic Factory Project」は、AIやビックデータ解析を使ったソニー独自の製造ソリューションを開発・サービス提供する内容を紹介するなど、事業に直結するプロジェクトの説明も多くの来訪者の注目を集めていました。

ソニーCSLパリからも参加

今年で設立22周年を迎えたソニーCSLパリのメンバーも11件の研究展示を行いました。ソニーCSLパリでは、複雑系科学、データ科学、AIなどのツールを用いて、音楽の理解と創作、言語とコミュニケーションシステム、持続可能性、イノベーションダイナミクスと創造性といった多彩な分野における研究が行われています。

マティアス・ドゥムクロンは、エマニュエル・デルティーとの研究でディープラーニングを用いたリアルタイムオーディオイコライザーの「AutoMix」を説明。楽曲がクラシックであれポップスであれ、ミクシングの技術と経験と機材が無くても音楽プロデューサーになり新たな音楽表現を創造することができることを、デモを通して紹介していました。

マティアス・ドゥムクロンは、エマニュエル・デルティーとの研究でディープラーニングを用いたリアルタイムオーディオイコライザーの「AutoMix」を説明。楽曲がクラシックであれポップスであれ、ミクシングの技術と経験と機材が無くても音楽プロデューサーになり新たな音楽表現を創造することができることを、デモを通して紹介していました。

ガエタン・ハジェレスとテイス・バザンの研究展示で、AIを使って作曲した楽曲のデモで体験者からの質問に回答するバザン(写真中央)。

レミ・ヴァン・トレップ(右)の展示「Deep Semantic Processing」

この他、ベルナルド・モネーキの「Kreyon City」ではカラフルなブロックを使いゲーム感覚で都市計画を練り社会システムをモデリングする実証実験を紹介。文化的なイノベーションでは、ピエトロ・グラビーノの物語を創作するシステム「Creastoria」、CSLパリとローマ大学の共同プロジェクト「Rubedo」、農業では、ピーター・ハナッペの「Robotics for microfarms」、デイビッド・コリオーの「Crop monitoring for microfarms」、音楽ではシュテファン・ラトナーの「DAWGen」などが展示されました。

ソニーCSLからスピンアウトした事業の紹介

ソニーCSLの研究成果を基に開発した技術を事業化しスピンアウトした会社の展示も3件ありました。株式会社ソニー・グローバルエデュケーションが展開するソニー教育事業サービスの展示、ギリア株式会社による会社紹介と導入の事例紹介の他、クウジット株式会社は「CALC:意思決定を支援するAI」をテーマに、CALCを活用した事業企画や技術協力をしている内容などを紹介しました。

おわりに

今回のオープンハウスは、設立30周年を記念して開催しました。コンピュータサイエンスから始まり、オープンシステムサイエンスへと研究のアプローチを広げ、今や研究領域は幅広くかつ深化しました。どのテーマも研究者やプロジェクトメンバーのイマジネーションと意思が感じられる力のこもった展示内容でした。オープンハウス2018が、来訪された方々にとって、ソニーCSLでの最先端の研究成果とその根底にある研究者の妄想を深く知っていただき、ともに人類の未来のための具体的な行動へと具現化する機会となったことを願います。次の開催は3年後に予定しています。

デモンストレーション内容

3階展示

金融市場におけるディーラーの戦略分析(高安 秀樹 )

情報幾何学と機械学習の新展開(フランク・ニールセン )

食と薬の境を探る(吉田 かおる )

Symbolic Machine Learning for Developmental AI and Natural Language Processing (ミカエル・シュプランガー )

未来を肌で感じましょう(ナターリア・ポリュリャーフ )

ソニーCSLでの10年の調整 ー 道具的価値から内的価値へ ー (桜田 一洋 )

音楽演奏科学センター(古屋 晋一 )

協生農法 ー 人間による生態系の拡張 ー(舩橋 真俊 、南 智之 )

Crop monitoring for microfarms (デイビッド・コリオー )

3D Plant scanner (ティモテ・ウィンツ )

Robotics for microfarms (ピーター・ハナッペ )

Deep Semantic Processing (レミ・ヴァン・トレップ )

Creastoria (ピエトロ・グラビーノ )

Rubedo (CSLパリとローマ大学の共同プロジェクト)

Citychrone (ベルナルド・モネーキ )

Kreyon City (ベルナルド・モネーキ)

投資型医療で高齢社会を支える(山本 雄士 )

酵母・食・健康 (吉田 由紀 )

超大規模な資産の長期運用におけるAI活用 - ロバストなマネジャー・ストラクチャー実現に向けたDeep Learningによるファンドの行動分析 - (佐々木 貴宏 )

ICカードを利用した仮想通貨ウォレット (福原 寛重 )

脳の情報処理、知能、意識、個性 (茂木 健一郎 )

2階展示

Human-AI Integration (暦本 純一 )

進撃の義足 (遠藤 謙 )

Wikitopia: 「みんな」でつくる未来都市 (竹内 雄一郎 )

エネルギーをみんなに、そしてクリーンに / 持続可能な生活基盤、持続可能な開発(OESプロジェクト )

機械学習を用いた映像技術 (大和田 茂 )

Superceptionー超知覚 (笠原 俊一 )

「空間を飾る」音楽 (アレクシー・アンドレ )

研究をいかに社会実装するか (Technology Promotion & Deployment Office )

宇宙光通信 (SOLプロジェクト )

データ分析教育 (Data Science Laboratory)

ソニーの教育事業 (株式会社ソニー・グローバルエデュケーション )

ギリア株式会社 会社紹介と導入事例 (ギリア株式会社 )

CALCを支える先端技術 (磯崎 隆司 、野田淳史 )

CALC: 意思決定を支援するAI (クウジット株式会社 )

カスタマーサポートのAI化(C3POプロジェクト )

Cybernetic Factory Project (Cybernetic Factory Project )

Flow Machines ー 機械学習を用いた音楽制作活動 ー(Flow Machine Studio Tokyo )

Interactive Music Generation (ガエタン・ハジェレス )

AutoMix (エマニュエル・デルティー )

DAWGen (シュテファン・ラトナー )

メディアカバレージ

オープンハウスにはメディアの方々にもご参加いただきました。公開されたものをここにご紹介します。

■日経電子版 映像 2018年10月23日「ソニーの農業、ソニーの義足、研究所を公開」

■ITmedia NEWS 2018年10月24日 「口パクの「Alexa, play music」で音楽流す ソニーコンピュータサイエンス研究所がデモ公開」

■Gizmodo 2018年10月24日 「プロのピアニストの技術を可視化したら音ゲーっぽいかも」

■Gizmodeo 2018年10月24日 「庭も3Dプリントできる未来。手入れも楽だし、公園や農園までプリントできるかも」

■Gizmodo 2018年10月25日 「トガった技術の祭典!先端研究があつまるソニーCSLオープンハウスに行ってきた」

■電化新聞 2018年11月5日号 「ソニーCSLがオープンハウス 創立30周年を記念し東京で開催」