Chief Science Officer / Fellow

京都の新しいラボには「茶室がある」

ソニーCSLが開けたテレプレゼンス社会の扉

ソニーコンピュータサイエンス研究

ソニーコンピュータサイエンス研究

オープンハウス2022

創立34周年を迎えた「ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)」は、3月16日(水)〜 18日(金)にオープンハウス(研究所公開)を開催する(プレスリリース)。ソニーCSL副所長の暦本純一氏も、2日目と3日目のセッションに参加する予定だ。

もともと、時空を超えて人をつなぐHuman Augmentation(人間拡張)を研究する暦本氏は、コロナ禍で「テレプレゼンス社会」に現実が一気に追いつく様を興味深く見ている。2020年に新設した京都研究室のディレクターに就任し、図らずも、新型コロナウイルス感染症の流行で社会全体が一斉にリモート化していくのと「ほぼ同時進行で」開設の準備を進めたという。

暦本氏は、今回のオープンハウスでの自身の発表の内容にも触れつつ、研究所のあり方や私たちの社会が向かう未来について語った。

(聞き手・古川雅子 / ノンフィクションライター)

1. 図らずして「オンライン化、分散化」の世を先取り

2. 茶室は「カーム・テクノロジー」の宝庫だという気づき

3. よそものが京言葉を話せるか?という試み

4. 「世界一の遊び心」を持ち続けるために

2019年の段階で「京都に研究拠点を創りたい!」と言い出したのは私です。2020年から研究拠点を京都に移しました。今は私のもう一つの職場である東京大学(同大大学院情報学環教授)のため、東京と京都の二拠点生活体制になりました。

全く予期しなかったことですが、新しいラボの開設時期は、新型コロナウイルスの流行とシンクロしてしまいました。開設は2020年4月でしたが、2月に発足が決定して3月から工事が始まっていましたから、設立準備とまさに時を同じくしてコロナが直撃したのです。

京都研究室は、「個室はないが、茶室はある」という不思議な研究所。仕切りのないフロアには、丸太で作った大テーブルがドーンとあって、議論をしながら皆で料理を作って楽しめるように、キッチンもあります。低温調理器やセンサーも備えている。ミーティングルームは、ごろ寝もできる畳敷きの和室。私たちは「茶室」と呼んでいます。

コミュニケーションする場を広くとろうと、あえて個室をなくしました。というのも、ソニーCSLでは、コロナが流行する前から個々で集中する作業をリモートですることは普通に行われていました。そこで私は、「せっかくラボに来るなら、あえてコミュニケーションしたくなる仕掛けを作りたい」と思ったのです。

「茶室」には、遠隔で対話する相手がまるでそこにいるかのように大きく映し出せる大型の有機ELモニターを複数台接合して配置していて、テレプレゼンスの環境も整えてあります。この巨大ディスプレイに映像を表示してみると、不思議と和室になじみます。考えてみれば当然で、和室の襖絵はそもそもこういう役割だったのですね。

コロナ禍でみんなが各々の拠点からオンラインでつながる「分散化」は世の流れになりました。今、北野さん(ソニーCSL社長兼所長)は、ソニーCSLを「Dispersive Organization」にしようと言っていますが、結果的に、京都研究室は、その流れを先取りしたような形になりました。私は「未来に呼ばれた」と思いましたね(笑)。

「人類のゆたかさに貢献する」というのが、京都研究室の価値軸。大和言葉の「ゆたかさ」は、「ゆるべる」にも通じ、落ち着いていてしずかな感じがします。ユビキタスコンピューティングの祖といわれるマーク・ワイザーが「カーム・コンピューティング」を提唱しています。京都大学の生態学者、梅棹忠夫も著書「知的生産の技術」のなかで「秩序としずけさ」の重要性を説いています。テクノロジーには、「しずけさ」こそが重要だと思います。

では、「ゆたかさ」をつくるもとは何か? 茶の湯の文化がそのひとつなのだろうと考えています。茶室の建築、和服、食べ物、全てが茶の湯から派生しているように見えます。コアに茶の湯があり、そこから広がっているのが日本文化なのではないかと。

幸いなことに、京都に移ってから茶道の裏千家の方々とのご縁ができ、茶道教育と私たちの「JackIn」を組み合わせた研究が始まっています。私は、今回のオープンハウスで対談する伊住禮次朗さん(裏千家家元のご実甥)との交流を通じて、「お茶の文化は、結構ハイテクだな」と思うようになりました。

都市の中に山のような佇まいを作る「市中の山居」という美意識も興味深い。自然のままの美というよりも、それを人間が再構築したデザイン。人の手がかかっている分、実際の山そのものよりも美しいという感性があります。しつらいは天然素材でありながら、人工的に手を加えてある。つまり、VRやARととらえることもできます。千利休の時代にコンピュータ技術が存在したら、使ってみたいと思ったかもしれません。

「市中の山居」やVR・ARが場を超えられるメタだとすれば、時間を超えられるメタに当たるのが、オンラインコンテンツの「変速聴き」。大学生が、先生のオンライン授業を倍速で聞いていて教授に怒られた、と聞いて不思議に思いました。本を読む速度は自分で決められるのに、オンラインコンテンツだとどうしてだめなのか。いや、そう考えるとリアルの速度を変えられないのは問題ではないか…。いずれにせよ、私たちが向かっているリモート社会は、時空を超えられる可能性に満ちているわけです。

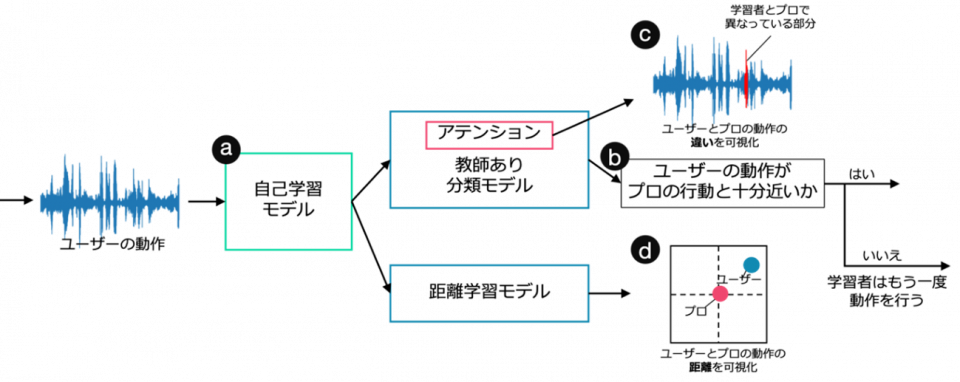

人間の能力拡張にも大きな可能性があります。京都研究室では、英語ネイティブのスピーカーと、そうでない人の発音の違いをAIの深層学習で可視化する「言語習得支援システム」を開発しました。「東京の人が京言葉を真似しても、エセ関西人だとすぐに見抜かれてしまう」という体験が発端です。

語学に限らず、熟練者は、練習者のレベルを一瞬で見分ける能力を持っています。この「一瞬」というのが重要で、深層学習の一種である自己教師型ニューラルネットワーク上で回りやすいのではと考えました。英語の発音だけでなく、音楽演奏やスポーツの上達度などもわかるようになってくると思います。お稽古で先生に注意をされても、上達度を確認するには、次の稽古まで待たねばならない。AIなら、自分で壁打ち出来て、何百回でもトライアンドエラーを繰り返せるのです。

誰もがいろいろな領域で玄人はだしの域に到達できるようになったら、楽しい。大事になってくるのは、「機械が代行」するのではなく、「自分が頑張って」できるようになってシアワセという達成感です。映画「モダンタイムズ」でチャップリンが機械からスープを飲まされるシーンが象徴的ですが、ああいうテクノロジーの使い方は、まったく嬉しくないわけです。

コロナ・パンデミックによる組織の分散化として、通勤手段の制限を緩和し、居住地を全国に拡大できるようにした会社もありました。ではどこに住むか?電子的に仕事ができるということが、リアルを捨て去るということにはならないでしょう。むしろ「いかに良質なリアルを手に入れられるか」という価値観にシフトしていくと思うのです。

例えば今、私は京都にいますから、研究していてちょっと煮詰まったとき、パッと鴨川に行って、川沿いを歩きながらものを考えることができる。茶の湯の興味が出てきたら、ふらりと大徳寺に出かけて、千利休が設計した庭園やリアルな茶室に触れて来れるわけです。それはウェブで検索して画面で見るという体験とは圧倒的に違います。これからの働き場所、すなわち住むところは、通勤の利便性ではなく“リアル”そのものの価値に重点が置かれることになるでしょう。我々が重視するのは、フィジカルな「身の置き場」としての価値軸ということになるのではないでしょうか。

そうすると、「日本に研究所を置くなら首都圏」という価値観も、固定化された思考と言わざるを得なくなる。例えばマイクロソフトは、アジアに研究拠点を設立するときに東京ではなく北京を選びました。世界的な企業がアジア圏にラボを作るときに、日本が飛ばされてしまうというのは、ちょっと悲しいですが、これからは、日本の企業も、本社は東京がオンリーチョイスという思考で閉じずに、アジア圏、あるいは世界にとって魅力的な拠点づくりという攻めのマインドで考えていったほうがいいと思います。

さらに、真にクリエイティブな研究所を志向するなら、できあがった研究施設で働くのではなく、ラボそのものをゼロから作り直す、というプロセスを定期的に組み込んだ方がいいと思っています。分散化なら、小規模の拠点でいいのです。そして、場づくり自体をクリエイティブな体験として捉え、働き手に委ねてみるのはどうでしょうか? 私たちにとって、今回のラボづくりはそういったDIY体験でした。更地から、「あなたが全部自由に場づくりをしてください」と言われたら、研究者は喜ぶでしょう。出来上がったルールの中で高い点数を取るよりも、ルールそのものを作り出すことが、研究者の本質ですから。京都研究室には、リサーチャーの竹内雄一郎さんとラナ・シナパヤさんが私と一緒に移ってきてくれましたが、彼ら自身、新しいラボを作るということが一番の興味だったのではないかなと思います。

ソニーCSLのよさは、リサーチャーがとことん好きなことに打ち込めること。人間が持っていて、AIが持っていない要素の極め付けが、好奇心と遊び心です。研究も、目先の課題を解くだけでなく、好奇心や遊び心にドライブされたものがあって良いと思っています。社会がスマート化し、自動化が加速する中で、好奇心をもって遊べるマインドというのが、最終的に人間のゆたかさ、生きがいの核心につながってくるからです。

もちろん私たちは企業の研究機関ですが、世界一の研究、すなわち、世界一の遊びをしなくてはと思います。「こんな面白い遊び方があるんだ」という驚きを世に示すぐらいの気概は持っていたい。

人生100年時代に、働くことは糧ではあると同時に、働きがい、生きがいにつながっていくだろうと言われていますから、研究者でなくとも、個々の働き手にとって、遊びを研ぎ澄ます方法論というのは求められていくと思います。

(聞き手・古川雅子 / ノンフィクションライター)