News&Articles

ソニーグループポータルに音響・音声・信号処理に関する国際会議(ICASSP 2025)のレポートが掲載されました。

ソニーCSLからは、パリリサーチのシュテファン・ラトナー等が参加をしました。レポートにはラトナーのプレゼンテーションの様子等も掲載されています。

小泉研究員のインタビューが、集英社ノンフィクション編集部発のウェブメディア「よみタイ」の連載「クオリアをめぐる冒険」に掲載されました。

不安や恐れには科学的な「価値」がある? ソニーコンピュータサイエンス研究所・小泉愛氏に聞く

脳科学的な手法によって感情を研究している小泉愛氏(ソニーコンピュータサイエンス研究所)は、ネガティブなものだと思われやすい不安や恐怖にも「機能」がある可能性があると述べる。私たちにとって身近なクオリアである感情の役割とは。

日本科学未来館(略称:未来館 館長:浅川智恵子)が行う実証実験公募プログラムの第一回目に笠原研究員の取り組みが採択されました。

実証実験公募プログラムは、未来館を実証実験のフィールドとして提供し、「来館者とともに未来をつくる開かれた実験場」となることを目指す取り組みの一環です。現在進行形の研究開発や製品・サービス開発に関する実証実験を、未来館でオープンに実施することで、多くの人々が最先端の研究開発に参加し、そのフィードバックを開発や社会実装に役立てることを目的としています。

笠原研究員は以下の内容にて採択されました。

AIクローン技術を活用した人間とAIの共創的サイエンスコミュニケーションモデルの構築と検証

科学コミュニケーターのAIクローンを開発し、身体や時間の制約を超えた新たな対話手法を実証。AIクローンの対話経験を本人にフィードバックすることで、人間とAIの共創型コミュニケーションモデルを構築します。

詳細は以下をご覧ください。

実証実験公募プログラム 第一回採択結果発表と第二回公募の実施(日本科学未来館 2025年4月14日 プレスリリース)

遠藤研究員がJST CREST xDiversityの活動により、令和7年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞 理解増進部門を受賞しました。

令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者の決定等について(文部科学省WEB)

業績名:AI技術の社会実装による身体/認知的多様性の理解増進

受賞者:

落合 陽一(筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長、 図書館情報メディア系 准教授、(一社)xDiversity 代表理事)

菅野 裕介(東京大学生産技術研究所 准教授、(一社)xDiversity 理事)

本多 達也(富士通(株)コンバージングテクノロジー研究所 Ontennaプロジェクトリーダー、(一社)xDiversity 理事)

遠藤 謙((株)ソニーコンピュータサイエンス研究所 研究員、(一社)xDiversity 理事)

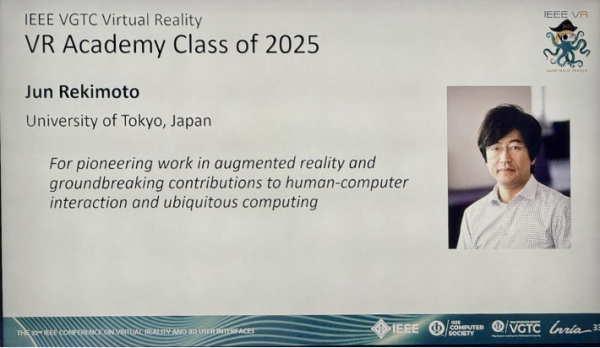

暦本純一CSOは、IEEE Computer SocietyからIEEE VGTC Virtual Reality Academyのメンバーとして選出されました。

IEEE VGTC Virtual Reality Academyは、その分野のリーダーたちの功績を称える名誉あるアカデミーです。授与される賞の数には限りがあり、アカデミーがその分野における重要な貢献を認識し、称えるための仕組みとなります。このアカデミーの目的は、既存のVGTC賞の基準を超える、あるいはそれを補完するような業績を挙げた人物を顕彰することにあります。

選出理由:拡張現実における先駆的な研究およびヒューマン・コンピュータ・インタラクションとユビキタスコンピューティングにおける画期的な貢献に対して

関連情報:暦本純一教授がIEEE VGTC Virtual Reality Academy会員に選出(東京大学 情報学環・学際情報学府 ニュース 2025/4/8)

古屋研究員のインタビューが日本学術振興会の特別研究員・海外特別研究員の採用経験者インタビュー「独創の原点」に掲載されました。

実体験をもとに演奏家のための新分野の科学を拓く

株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 東京リサーチ リサーチディレクター

古屋 晋一

H22特別研究員PD H24海外特別研究員

笠原研究員等による論文が、国際学会CHI 2025にてBEST PAPERに選ばれました。

Title : Conversational Agents on Your Behalf: Opportunities and Challenges of Shared Autonomy in Voice Communication for Multitasking

Authors : Yi Fei Cheng, Hirokazu Shirado, Shunichi Kasahara

また、笠原研究員は以下の論文もCHI 2025に採択されています。

Title : Realism Drives Interpersonal Reciprocity but Yields to AI-Assisted Egocentrism in a Coordination Experiment

Authors : Hirokazu Shirado, Kye Shimizu, Nicholas A Christakis, Shunichi Kasahara, ACM CHI 25.

テレ東ビズ「橋本幸治の理系通信」に、東京リサーチ リサーチディレクターの古屋晋一らによる論文についての動画が掲載されました。

本記事の対象となった論文はソニーCSL – 東京リサーチ リサーチディレクターの古屋晋一らによるもので、「Science Robotics」で公開されました。

関連プレスリリース:ピアニストが自身の限界を超える技能を身体で覚える手法を発見~ ロボットがもたらす「従来不可能」な動きが、技能の限界を突破する ~(2025/1/16)

イギリスのメディア”The Economist”にソニーCSL – ローマの研究チームによる論文“A universal framework for inclusive 15-minute cities”についての記事が掲載されました。

What can the world’s most walkable cities teach other places?

Researchers show how more urban areas could become 15-minute cities

本記事の対象となった論文はソニーCSL – ローマのMatteo Bruno、Hygor Piaget Monteiro Melo、Bruno Campanelliによる研究チームが、Vittorio Loreto所長とともに発表したもので、Nature Citiesに掲載されました。

関連ニュース:ソニーCSL – ローマが発表した論文が、Nature Citiesに掲載されました(2024/9/18)

世界経済フォーラムのホワイトペーパー「Climate Adaptation: Unlocking Value Chains with the Power of Technology」に舩橋 真俊リサーチディレクター(トランスバウンダリーリサーチ)が提唱するSynecocultureが取り上げられました。

Climate Adaptation: Unlocking Value Chains with the Power of Technology

https://www.weforum.org/publications/climate-adaptation-unlocking-value-chains-with-the-power-of-technology/