CSL Paris 20th Anniversary Event Report

ソニーCSL Paris 設立20周年記念イベント

ソニーCSL Paris 設立20周年記念イベント

CSL Parisは1996年に設立された小規模ながら活発に活動している研究所です。主に、言語、音楽といった人間の創造性に関する分野と、気候のモデリングや都市農業などのサステナビリティという分野の研究に焦点を当てています。

設立20周年を記念して催された今回のイベントは、“Intensive Science”をタイトルに、パリ中心部にある文化施設“La Gaîté Lyrique”(1862年にオープンした歴史的な施設のTheatre de la Gaiteが2010年に改装され、劇場/ホールや展示スペースが併設された施設)で行われました。

シンポジウム、デモ/ポスター展示に加えて、研究成果をコンサート形式で発表し、当日は学者、アーティストをはじめ、メディア、ソニー社員など幅広い層の参加者が300人以上集いました。

シンポジウム ~言語、農業、音楽の研究

シンポジウムは、言語、アグロエコロジー(Agro-ecology)※1、音楽の順番でセッションが展開され、言語のセッション冒頭では、元所長のLuc SteelsさんがCSL Parisの20年を振り返りながら、今後の期待について語りました。

アグロエコロジーのセッションでは、東京とパリの研究者および外部スピーカーの3人で講演が行われました。科学、実践活動、技術のそれぞれ異なる側面から、新しい時代の農業とそれを支えるテクノロジーについて、研究成果に基づいた活発な議論が交わされました。

そして、音楽のセッションではAIの研究プロジェクト“Flow Machines”※2について、現所長のFrancois Pachetさんが紹介。その研究成果として、AIを利用して作曲した楽曲を紹介し、音楽におけるCreativityを大きく広げる可能性を示しました。

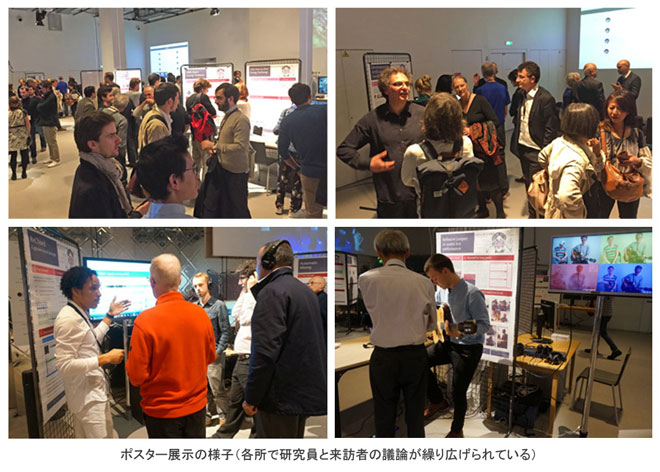

パリで行われている研究のデモとポスター展示

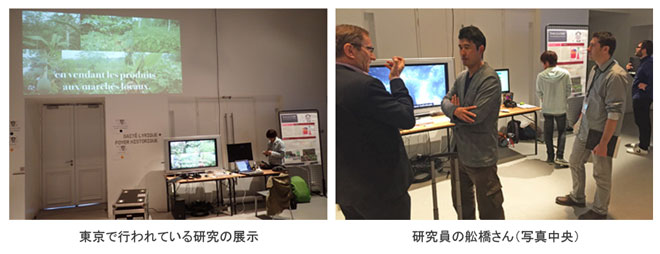

パリで行われている音楽、言語、農業の研究展示9件に加え、東京側の研究や活動が3件展示されました。

音楽の研究に関する展示のひとつ、“Deep Bach”は400曲ものバッハの楽譜をDeep Learningにかけ、バッハスタイルのクラシック曲をAIで生成。AIによって生成されたバッハ風のメロディーと、本物のバッハのメロディーを比較し、どちらが本物かを聴き分けるデモを行い、多くの人が挑戦していました。

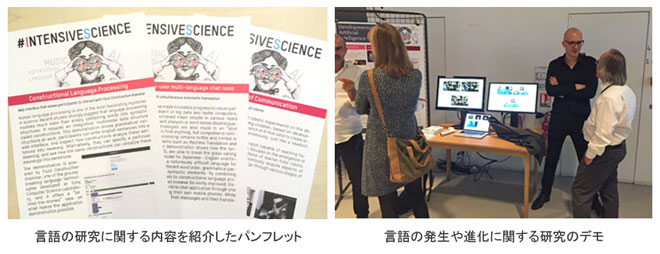

言語の研究に関する展示では、Developmental AI(新生児が自然とコミュニケーションの方法を身につけるように、自発的に発育・発達する人工知能)を用いて、「言語がどのように生まれ、進化してきたか」を解明しようとする研究の展示や、FCG(Fluid Construction Grammar)ソフトウエアを利用して文章の文法的な構造を解析するシステムのデモが行われていました。

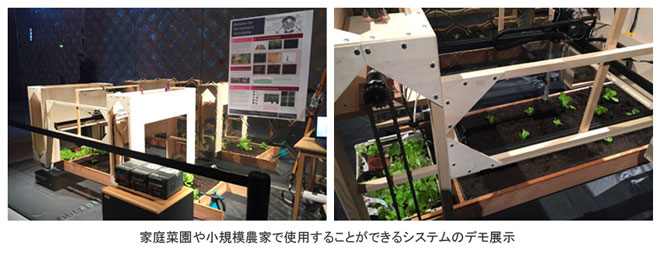

農業の研究に関する展示では、単一作物による一斉収穫ではないような家庭菜園や小規模農家で使用することができるシステムとして、植物の生育をリアルタイムにモニターするためのセンサーや、そのセンサーにより検知された雑草を刈り取るアームが組み込まれた装置のプロトタイプと、そこから取得されるデータが蓄積されるデータベースのデモが行われました。

同じく農業をテーマに東京で行われている研究の展示では、研究員の舩橋さんが、農薬や肥料などを一切使わず、多品種の作物がひしめく群落から常時間引いて収穫する「協生農法」について、主に情報通信技術の分野で開発中の農場管理システムのデモを通して紹介されていました。

その他に東京で行っている研究の一部の紹介として、分散相互接続型エネルギーシステムの構築を目指すDCOESプロジェクトの展示や、ウエアラブル全天周カメラJackIn Headの実機がデモ展示されました。あわせて、CSL Parisの研究成果をもとに開発した技術が、ソニーの事業にどのように貢献してきたかの事例も紹介されていました。

オペラ公演とAIを利用して作曲した楽曲のコンサート

今回のイベントの最大の特徴の一つとして、シンポジウムやデモ展示に加え、オペラ公演や、さまざまなアーティストによるコンサートが行われました。

パリ大学の協賛を得て、元所長のLuc Steelsさんが作曲した45分のオリジナルオペラが上演されました。タイトルは「FAUSTO(ファウスト)」。ゲーテの戯曲に着想を得たもので、ファウストは身体と心のデジタル化による永遠の命との引き換えに、魂に加え生身の身体をも捧げることを迫られるといった展開で、パリらしい文化度の厚みを感じられる演奏でした。

さまざまなアーティストがAIソフトウエア“Flow Machines”を利用して曲を制作し、それらを集めたコンサートが行われました。ジャンルは、ポップス、ジャズ、シャンソンなど多岐に渡り、“Flow Machines”を利用することで、幅広いジャンルにわたって、アーティストが音楽をつくれることを示しました。また、Francois Pachet所長自らも、開発した“Reflexive Looper”システムにより、ギター一つで、ベースやコーラスをリアルタイムに生成し、それらを重ねた演奏を行いました。

今回の20周年イベントは、シンポジウムとデモ/ポスター展示に加え、コンサート形式で研究成果が発表され、盛りだくさんの内容で大盛況のうちに幕を閉じました。次の開催は3年後に予定しています。

※1 アグロエコロジー:大規模農園などで行われている機械化・工業化された農業を代替するものとして、生態系を守る概念を農業に取り組み、自然と共生する農業や社会のあり方を探求する科学および社会運動。

※2 Flow Machines:AIソフトウエア。楽曲データベースと作曲ツールから構成され、作曲家はデータベースに登録された多様なジャンルのリードシート(楽曲の旋律とコード、歌詞だけを抜き出した楽譜)からスタイルを選び、新たなリードシートを作成し、編曲する。本プロジェクトは、ERC (European Research Council)からのの研究資金援助も受けている。