New Blog

(株)TM Future 竹内美奈子氏によるブログ連載。今回は副所長の暦本さんを取り上げていただきました。

BLOG7: 2016.3.23

「Human Augmentation」の先にある未来。そして、コンピュータと人間の未来。(前編)

暦本純一さん

昨年のシンポジウムやオープンハウスでも多くの人に関心を持たれ反響を呼んだ「Human Augmentation(人間拡張)」や「IoA(Internet of Abilities)」。ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)副所長であり、東京大学教授の暦本純一さんが提唱する概念である。

この研究の本質や意味を正しく捉え、わかりやすく伝えたい。そんな思いを抱きつつインタビューに出向いた。「人間を拡張する」とは何か? そもそも何のためにするのか? その先にどんな未来があるのか?一方で、暦本さんの話やデモには、「ジャックイン/ジャックアウト」、「ボディ/ゴースト」、「体外離脱」「ドローン」などといったいかにもSFチックで楽しげな言葉がポンポンと飛び交う。その楽しげな空気感やわくわく感も伝えたいし、そこには彼のモチベーションの源泉や志向/思考の特徴、独自の世界観、そしてそのオリジンとなる原体験があるに違いない。さらには、お節介ながら、暦本さんが次世代に伝えるべきものは何か、言い換えれば彼の能力としての最大の「持ち味」は何か? それを言語化することが必要ではないか。そんな期待と想像を膨らませ、そして少しプレッシャを感じながら、インタビューは始まった。

「Human Augmentation」や「IoA(Internet of Abilities)」とは。そしてその本質は。

「Human Augmentation」の本質、それは、人間の能力を強化・拡張することにある。

コンピュータは人間を置換するのではなく、「人間の能力や存在を拡張する」ために進化すべきである。これが、ソニーCSLの思想であり、暦本さんの主張である。私たちはコンピュータの進化というと目の前のパソコンや例えば「京」のようなスーパーコンピュータの処理能力を思い浮かべがちである。だが、もはやコンピュータは、頭にもかぶれるし、空も飛ぶし、愛らしいロボットを動かすこともできる。そして、暦本さんの研究の対象は、後者のような(コンピュータによる)人間の「感覚や身体能力」の拡張にある。人間の「感覚や身体能力」を拡張し、「体験や存在」を拡張し、さらには、人間の「能力の獲得や継承」を拡張・強化しようとするものである。

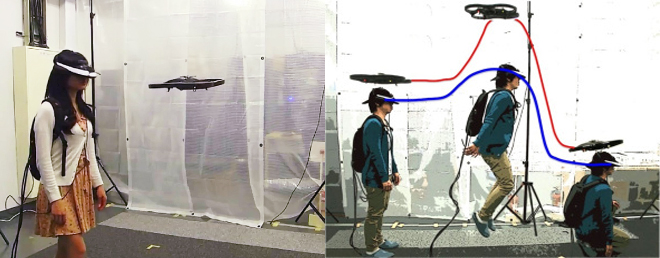

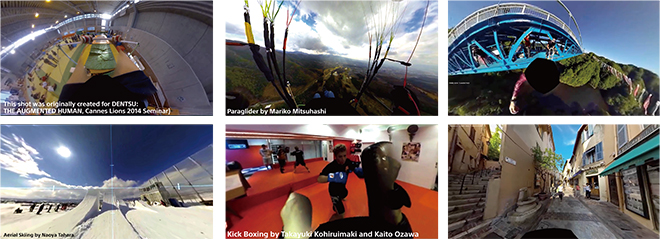

そしてそれを具現化する概念のひとつが「ジャックイン/ジャックアウト」である。人間が、自分という存在から飛び出し(JackOut)、他人やモノの空間に入り込む(JackIn)。それがインタネットを介したネットワークで結ばれると、その広がりは時間や空間の制約を超えることもできる(IoA)。例えば、「Flying Head」システム。空を飛ぶドローンに人間が「JackIn」し、ドローンに搭載したカメラの映像を地上の人間が装着したHMD(Head Mount Display)に映し出すことで、私たちはドローンの視点に乗り移った景色をみることができる。さらには自分の動きに連動させてドローンを動かし、自在に空を「飛び回る」こともできる。そして互いがネットワークで繋がれば、ドローンを介して遠隔地に移動したり空を飛んだりする能力や体験を獲得することができるのだ。また、スポーツ選手が自分という存在を離脱し(JackOut)第三者の視点で見ることにより、リアルタイムに自分のフォームをチェックしたり、さらにネットワークで繋ぐことにより、遠隔地のコーチが選手に指導したりすることができる。また、被災地にいる人や危険な場所にいるロボットに遠隔地から専門家が「JackIn」し視覚や聴覚の情報を交換できれば、専門家の指示に従って救出や復旧の作業をいち早く正確に行うことも可能になるのだ。

このように応用範囲は、スポーツのみならず様々なエンターテインメントから、遠隔からの専門家の指導による作業(例えば被災地での復旧や救出)、さらには、障がいを持つ人への作業支援、リハビリや手術などの指導、伝統工芸や各種職人の技能の継承まで広範囲に及ぶ。

さらに「IoA」の真意は、「異なる能力」を接続・結合することにより人間の「存在感」を拡張することだと、暦本さんは言う。人間が異なる(人やモノの)能力とつながることにより互いに相乗効果が生まれ、これまで私たちが制約と感じていた世界から飛び出すことができるというのだ。「IoT」から着想を得た「IoA」の「A(bility)」たる所以である。例えば、飛べない私と飛べるドローンを結合すれば、私は「飛べる」体験を味わうことができる(Human –Drone JackIn)。人は「同時に一つの場所にしかいられない」という制約から解き放たれ、「自分自身の思考と五感しか持てない」という思い込みからも解放されて、selfとothersの間を自由に行き来できる(JackIn Space)。即ち、「JackIn」する側の人間(ゴースト)は、「JackIn/JackOut」を自在にして動き回ることができ、複数のボディ(「JackIn」される側)を行き来し、それらの視点を共有できる。もはや、自分の中にいることは一つのオプションに過ぎず、他人の思考や五感に旅することも夢ではなくなるのだ。なんとも摩訶不思議な、とはいえわくわくする世界であり、しかもそれが暦本さんの周りでは次々と形になり体験することができるのだ。研究所というより、さながらちょっとしたテーマパークのようだ。そういえば昨年のオープンハウスでは、そんな「幽体離脱体験」ができる暦本さんのブースには常に待ち行列ができ、そこで未来体験をした人たちからは絶えず歓声があがっていた。これらの発展形が、災害や事故現場で、そしてスポーツのトレーニングや医療現場などで実用化され、課題解決に当たる日は遠くないだろう。

暦本さんのモチベーションとは。

では、彼のモチベーションはいったいどこにあるのだろうか。暦本さん曰く、それは圧倒的に「わくわくするか」なのだという。便利であるか?効率的であるか?よりも「わくわくする」「面白そう」が先。本当に「面白い」か?しかも「面白さ」やそのポテンシャルが予測不可能なくらい深いか?追及するに値するくらい面白いか・・・?「役に立つ」は後付けで考える。「Human –Drone JackIn」は、「遠くに行きたい」「空を飛べたら」という私たちの願望、ドラえもんの「どこでもドア」や「タケコプター」が欲しい私たちの「わくわく」を、目の前で疑似的に体現させてくれるのだ。

そして、そんな研究やその先にある未来は、この分野の開拓者の暦本さんでも全部見えているわけではないのだと、彼は言う。この先どこまでいくかその深みやポテンシャルは、彼さえ予測しているわけではないのだ。ただ、「人間と関わらないコンピュータには興味がない」。「人間を置換するのではなく、人間がもともと持っている能力を高めたり拡張したりすること、そのことにより達成感や尊厳・幸福を導くようにテクノロジーを作っていきたい」そう、暦本さんは自身のミッションを語ってくれた。

研究者、暦本さんのオリジンとは。

さて、こんなSF世界のようなことを考え、それをたちまちのうちに疑似体験できるシステムを作ってしまう暦本さん。遡って、彼がこの研究に至った道筋からその原点を探ってみたい。

初めてプログラムを書いたのは小学校4年生。当時のテレビ番組「コンピュータ講座」を頼りに独学で紙にプログラムを書いたという。想像するに1970年代の元祖オタク少年である。一方で、「サイボーグ009」の世界に夢中になった。どちらかというとファンタジーの「鉄腕アトム」の世界よりはギークな(玄人好みの?)「サイボーグ009」が好きだったという暦本少年。高校生のときに雑誌「アスキー」で初めて「HMD(Head Mount Display)」を見てますます目を輝かせ、Ivan Sutherland氏の「The Sword of Damocles(ダモクレスの剣)」を知り衝撃を受けた。「Human Augmentation」の着想のオリジン、画面に向き合い処理能力を突き詰めるコンピュータよりも装着するコンピュータへの興味、インテリジェンスより感覚や身体能力を拡張するシステムへの志向は、このころの原体験に根差しているのだろう。

「Scientific American」に掲載されたゼロックスパロアルト研究所のAlan Kay氏の論文「Microelectronics and the Personal Computer」を読み、大いに触発されたのも同じ高校生のときだ。

そして、当然のように大学では情報科学科へ、導かれるようにコンピューターグラフィックス(CG)や、ユーザーインターフェース(UI)の道に進む。CGと言っても当時はキャラクターディスプレイの時代、マウスもない時代のCGやエディタを駆使したUIである。そんな「未来に引き寄せられた」青年を、こういうとき「先見の明」があるというのだろうか。実態は予測しがたいがその先に世の中を変える何かがあるに違いない、そんな潜在的な意識や確信があったのかと訊いてみると、彼の答えは、「面白そうだったから」。先述した「変化のポテンシャルが計り知れず大きいこと」その面白さを漠然と感じとっていたに違いない。

一方で、当時日本に紹介されたばかりのUNIXが触りたくて、VAX-11のあるSRA(Software Research Associates:国内で最も古い独立系ソフトウェアハウスの一つで、当時最先端のUNIXを導入していた)に入り浸っていたという。日本での「UNIX事始め」の時代である。そうしてコンピュータのUIの研究をひっさげ、NECに入社、すぐ近くの席に北野さんがいた。縁あって1994年にカナダのアルバータ大学に留学、バーチャルリアリティ(VR)の研究に取り組む。そこでも暦本さんが時代を一歩超えていた。コンセプトとしてもコンピュータの性能からみても、理想的なUIは見当たらなかった。しかしそこから逆説的発想を得た暦本さんが書いた論文*が、現在の彼の研究の基盤(の思想)となり、のちに、所さん、北野さんの目に触れることになる。先例に拘らず、むしろ、先例の概念を崩すことを恐れない。もっと言うと「裏をかいてみる」そんな思考様式が、既に垣間見える。

「人間が(マウスを使うように)コンピュータにお伺いを立てるのではなく、人間の動作やその意図をコンピュータが読み取り、コンピュータが人間に働きかけてくれるようなUI」「バーチャルとリアルを接合し、より人間の能力を拡張してくれるようなUI」そんなコンセプトを、論文に書きとめ温めていた。そして帰国。その後、北野さん(そして論文を読んだ所さん)の誘いに応じほぼ半年遅れでソニーCSLに移ってくる。それ以降、彼の研究は、画面の中のUIから人間が装着するコンピュータへ、そして「Human Augmentation」へという軸が定まっていく。

その後の研究成果については他に譲るが、AR(Augmented Reality)、HA(Human Augmentation)、IoA(Internet of Abilities)と研究は進化するも、一貫して人間の能力の拡張へと様々な研究と実証実験の成果を世に問うてきた。

* この論文は、のちにユーザインタフェースのトップカンファレンスであるACM UISTで発表され、さらに「UIの歴史に大きなインパクトを与えた」ことを評価され、ACMからLasting Impact Awardを授与されることになる。

次回<後編>では、暦本さんの思考様式や、その強みとしての彼の持ち味に迫ってみたい。また、「IoA」のその先にある未来についても暦本さんの未来予測をお聞きしてみたいと思う。