脳科学とメンタル・バリアフリー

環境が「脳」に歩み寄り、

人間と環境のバリアを解消できる社会へ

「教室でじっとできない子供たち」や「職場で緊張しすぎて働けない大人たち」が円滑に生きていくためには、「自らを変える」ことが当然かのような風潮が今の社会には溢れています。例えば、学校や職場の環境に合わない場合、その人の本来の脳の働きを変えて環境に適応できるように、通院や服薬を周囲から勧められるケースもあります。

「教室でじっとできない子供たち」や「職場で緊張しすぎて働けない大人たち」が円滑に生きていくためには、「自らを変える」ことが当然かのような風潮が今の社会には溢れています。例えば、学校や職場の環境に合わない場合、その人の本来の脳の働きを変えて環境に適応できるように、通院や服薬を周囲から勧められるケースもあります。

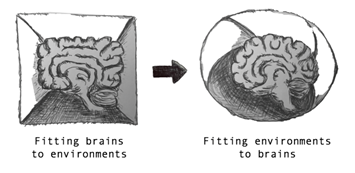

もちろん、そうした「人を環境に適応させる」アプローチも大切である一方、私は、「環境を人に適応させる」という新しいアプローチの可能性を見出し、開拓しています。主に、脳科学をベースとしながら、その人の本来の脳の働きを活かせるように環境を人の脳機能に歩み寄らせる方法を検証し、人間と環境のバリアを解消することを目指しています。

「バリアフリー」と聞くと、身体的な障がいを補うサポート技術を連想される方も多いのではないでしょうか。例えば、私たちの街を見渡すと、目が見えない人のための信号音や、歩行が難しい人のためのスロープが設置されています。

では、「じっとできない」「緊張しすぎる」というような、脳に由来する精神・認知機能の凸凹をサポートするには、どのような環境のバリアフリー化が有効なのでしょうか?残念ながら、複雑な脳機能をサポートするバリアフリー化のノウハウは、まだ殆どわかっていません。そこで、私たちチームは、人を取り巻く環境の”ソフト”と”ハード”の両面に働きかける独自のアプローチ構築に取り組んでいます。

例えば、環境のソフト面にアプローチしたプロジェクトとして、自閉症(自閉スペクトラム症)と診断された方の試験的な採用活動を、ソニーグループの特例子会社(ソニー希望・光1)と共に取り組んできました。自閉症の方の中には、言葉によるコミュニケーションが難しい場合もあるため、さまざまなコミュニケーション手段を用いて、自分のスキルや能力をアピールできるような模擬課題を作成し、その課題への取り組み方によって適性を評価する仕組みを導入することで、実際の採用に至りました。

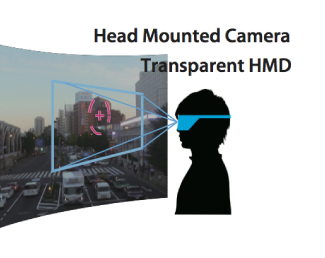

また、環境のハード面にアプローチしたプロジェクトの例として、感覚過敏や不安を抱える人にも優しいデザインを取り入れてオフィスをメンタル・バリアフリー化する手法を探っています。現在では、ソニーコンピュータサイエンス研究所の一角をモデルルームとしてオフィスデザインの実装を試みたり、脳波・fMRIやVRなどを用いた基礎的な脳科学研究も進めています。

「じっとできない」など、現代社会では不適応とみなされがちな脳の特性であっても、約700万年という人類の歴史を振り返ると、命を守る大切な機能を果たしてきた可能性が見えてくることがあります。例えば、人類が大半の時間を過ごしてきた危険と隣り合わせの自然環境では、周りの小さな物音や気配に気がつかずに、「じっとしたまま」「緊張を感じない」という現代では適応的にみられる特性の方がむしろ致命的であった可能性があります。

もう時代が変わったのだから過去を参照しても意味がない、と思う方もいるかもしれません。しかし、現在の社会の姿はあくまでも歴史の通過点であり、決して最終形ではありません。これからも社会環境は姿を変え続け、人為的な変化だけではなく、様々な災害も繰り返されるものと予測されます。

例えば、私たちチームでは、環境内に新型コロナ感染症のような新しい脅威が出現した時、現代社会では不適応とみなされる特性が、感染拡大の抑止力になる可能性を予備的な研究を通して見出しています2。また、精神疾患の診断基準も十数年ごとに更新されており、適応・不適応の線引きは社会の変化に応じて流動的に変わります3。たった今、この瞬間を切り出した時に、より適応度が高い人たちを中心にし、そうでない人たちが社会を更新する諸活動に参画する居場所を置き去りにしては、この先の予期せぬ劇的な環境変化に対して、私たちのコミュニティーは脆弱なものになりえます。

小説の「西の魔女が死んだ4」では、おばあさんが不登校の孫に次のように語りかけます「シロクマがハワイより北極で生きる方を選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」。

小説の「西の魔女が死んだ4」では、おばあさんが不登校の孫に次のように語りかけます「シロクマがハワイより北極で生きる方を選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」。

学校やオフィスは、近代化の過程で急ピッチに大衆化が進み、画一的なものへと変容しました。大衆化されたことで、学校やオフィスに適応して生きることが当たり前の世の中となり、環境に適応できない人は社会的な居場所を見失いがちです。

歴史の中では、エジソンやアインシュタインなどの「天才」が一般的な学校では学習や発達に問題があると見なされ、時に退学を迫られたという記録もあります5,6。現在では、学校や会社に行けない人へのマイノリティーとしての社会的レッテルが強く、そうした天才の卵が才能を開花し発揮できる社会的な居場所が少なくなっている可能性もあります。

また、学校やオフィス環境が画一化されたことで、一部の典型的で平均的な脳機能の持ち主を除いては、シロクマがハワイで暮らすかのように、本来の脳機能と環境にミスマッチに密かにもがいている人もいるのではないでしょうか。今、ハワイ(=大衆的な社会環境の比喩)でもがきながら頑張るシロクマ(=生きづらさを抱える子供や大人の比喩)が、自らを変えなければ生きていけないというプレッシャーに迫られるのではなく、ありのままに心地よく学び働ける社会環境のあり方を描いていきたいと私たちは切に願います。

昨今、ニューロダイバーシティーというコンセプトが世にしっかりと浸透してきています。私たちは、そうした多様性の包摂を重要視する社会的なアウェアネスを追い風に、その次のアクション(行動のためのノウハウ構築と実践)へとステップアップさせていきたいと願っています。

引用(元)

- 1) ソニー希望・光 https://www.sonykibou-hikari.co.jp/

- 2) Kusztor, A., Alemany-González, M., Tsuchiya, N., Koizumi, A. (2022). Stage 1 Registered Report: Do psychological diversities contribute to preventing the coronavirus spread? Testing a neurodiversity hypothesis amidst the COVID-19 pandemic. F1000Research, 11 (432), 432.

- 3) William C. Cockerham (2020), The 11th edition of Sociology of Mental Disorders. Published. London : Routledge.

- 4) 梨木香歩「西の魔女が死んだ」2010年、新潮文庫

- 5) トマス・G・ウェスト(著)、久志本克己(訳)、1994年、「天才たちは学校がきらいだった」、講談社

- 6) テンプル・グランディン(著)、中尾ゆかり(訳)、2023年、「ビジュアル・シンカーの脳:「絵」で考える人々の世界、NHK出版

Keywords

Related News

同じリサーチエリアの別プロジェクト

Fundamental Research

ゴールベース資産運用プラットフォーム